Advertisements

Advertisements

प्रश्न

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

|

कृषि में हरी खाद उस सहायक फ़सल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्त्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फ़सल को हरित स्थिति में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्त्व नष्ट होते जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले-सड़े हरे पौधे (फ़सलों अथवा उनके भाग) को जब मिट्टी की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। |

- हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए?

(a) रासायनिक खाद की महँगी लागत से बचने के लिए।

(b) रासायनिक खाद के ज़हर से बचने के लिए।

(c) खेती के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए।

(d) मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। - मिट्टी का उपजाऊपन कैसे कम हो जाता है?

(a) रासायनिक खाद के उपयोग से।

(b) समय पर वर्षा न होने से।

(c) मिट्टी के निरंतर उपयोग से।

(d) तेज़ आँधी-तूफान के आने से। - 'हरी खाद देना' क्रिया कहा जाता है:

(a) खेतों में हरे रंग की खाद का प्रयोग करने को।

(b) खेतों में ताज़ी खाद का प्रयोग करने को।

(c) गलने-सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने को।

(d) गलने-सड़ने के बाद सहायक फ़सल को खेतों में दबाने को। - निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(I) हरी खाद के उपयोग से भूमि में नमी बढ़ती है।

(II) हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है।

(III) हरी खाद के उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है।

(IV) हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश बढ़ते हैं।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (II)

(b) केवल (I)

(c) (I), (II) और (IV)

(d) (II), (III) और (IV) - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है।

कारण (B) - हरी खाद से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है और लागत घटती है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

उत्तर

- मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए।

- मिट्टी के निरंतर उपयोग से।

- गलने-सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने को।

- (I), (II) और (IV)

- कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

APPEARS IN

संबंधित प्रश्न

निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए

| हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा । मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता। मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता । इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधकिार नहीं है । अतीत में जनि लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा मौजूद है, इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चरि कृतज्ञ हूँ । तुम्हारी परिस्तिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतति हूँ । लेकनि यह जान लो कि-‘तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं । मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परसि्थतिि में हूँ । इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है । आमदनी कुछ भी नहीं है । लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए तीन पाउंड होता है । ऊपर से अन्य कई खर्च हैं । अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शकिायत करूँ ? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा ।’ |

(१) कृति पूर्ण कीजिए :

१.

२.

(२) उत्तर लिखिए :

१. परिच्छेद में उल्लिखित देश - ______

२. हर किसी को करना होगा - ______

३. लेखक की तकलीफें - ______

4. हर किसी को करनी होगी - ______

(३) निर्देशानुसार हल कीजिए :

(अ) निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूँढ़कर लिखिए :

१. स्वयं की रक्षा करना - ______

२. दूसरों के उपकारों को मानने वाला - ______

(ब) लिंग पहचानकर लिखिए :

१. जेब - ______

२. दावा - ______

३. साहित्य - ______

4. सेवा - ______

(४) ‘कृतज्ञता’ के संबंध में अपने विचार लिखिए ।

परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

| परोपकार ही मानवता है, जैसा कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है - ‘वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।’ केवल अपने दुख-सुख की चिंता करना मानवता नहीं, पशुता है। परोपकार ही मानव को पशुता से सदय बनाता है। वस्तुतः निस्स्वार्थ भावना से दूसरों का हित साधन ही परोपकार है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार कर सकता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति करना ही परोपकार है और सहानुभूति किसी भी रूप में प्रकट की जा सकती है। किसी निर्धन की आर्थिक सहायता करना अथवा किसी असहाय की रक्षा करना परोपकार के रूप हैं। किसी पागल अथवा रोगी की सेवा-शुश्रूषा करना अथवा किसी भूखे को अन्नदान करना भी परोपकार है। किसी को संकट से बचा लेना, किसी को कुमार्ग से हटा देना, किसी दुखी-निराश को सांत्वना देना-ये सब परोपकार के ही रूप हैं। कोई भी कार्य, जिससे किसी को लाभ पहॅुंचता है, परोपकार है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। |

(१) संजाल पूर्ण कीजिए :

(२) ‘वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे’ इस पंक्ति का तात्पर्य लिखिए।

(३)

१. वचन परिवर्तन कीजिए :

१. चिंता - ______

२. भूखे - ______

२. निम्न शब्दों के लिंग पहचानिएः

१. सामर्थ्य - ______

२. परोपकार - ______

(४) ‘परहित सरिस धरम नहिं भाई’ पर अपने विचार लिखिए ।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए:

|

रविशंकर जी भारत के जाने-माने सितार वादक व शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। उन्होंने बोटल्स व विशेष तौर पर जॉर्ज हैरीसन के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को, विदेशों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म ०७ अप्रैल, १९२० को वाराणसी में हुआ। उनके बड़े भाई उदयशंकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक थे। प्रारंभ में रविशंकर जी उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाते रहे व कई नृत्य-नाटिकाओं में अभिनय भी किया। १९३८ में उन्होंने नृत्य कों छोड़कर संगीत को अपना लिया व मेहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खाँ से सितार वादन का प्रशिक्षण लेने लगे। १९४४ में अपनो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, उन्होंने आई. पी. टी. ए. में दाखिला लिया व बैले के लिए सुमधुर धुनें बनाने लगे। वे ऑल इंडिया रेडियो में वाद्यवृंद प्रमुख भी रहे। १९५४ में उन्होंने सर्वप्रथम सोवियत यूनियन में पहला विदेशी प्रदर्शन दिया। फिर एडिनबर्ग फेस्टिवल के अतिरिक्त रॉयल फे. स्टिवल हॉल में भी प्रदर्शन किया। १९६० के दर्शक में ब्रीटल्स के साथ काम करके उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की धूम विदेशों तक पहुँचा दी। वे १९८६ से १९९२ तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रहे। १९९९ में उन्हें भारतरत्न से सम्मानित, किया गया। उन्हें पद्मविभूषण, मैग्सेसे, ग्रेमी, क्रिस्टल तथा फूकुओका आदि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनकी पुत्री अनुष्का का जन्म १९८२ में, लंदन में हुआ। अनुष्का का पालन-पोषण दिल्ली व न्यूयार्क में हुआ। अनुष्काने पिता से सितार वादन सीखा व अल्प आयु में ही अच्छा कैरियर बना लिया। वे बहुप्रतिभाशाली कलाकर हैं। उन्होंने पिता को समर्पित करते हुए एक पुस्तक लिखी- ‘बापी, द लव ऑफ माई लाईफ।’ इसके अतिरिक्त उन्होंने एक फिल्म में भरतनाट्यम नर्तकी का रोल भी अदा किया। पंडित रविशंकर जी ने अनेक नए रागों की रचना की। सन् २००० में उन्हें तीसरी बार ग्रेमी-पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित जी ने सही मायने में पूर्व तथा पश्चिमी संगीत के मध्य एक से हेतु कायम किया है। दिसंबर २०१२ में उनका स्वर्गवास हुआ। |

(१) तालिका पूर्ण कीजिए: (२)

रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार

| (१) | |

| ↓ | |

| (२) | |

| ↓ | |

| (३) | |

| ↓ | |

| (४) |

(२) निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए: (२)

- नर्तक - ______

- माता - ______

- पंडिताईन - ______

- पुत्र - ______

(३) ‘संगीत का जीवन में महत्व’ इस विषय पर अपने विचार ४० से ५० शब्दों में लिखिए। (२)

निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

| आकाश में बिजली की कौंधें बीच-बीच में लपक उठती थीं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर रामबोला को लगा कि मानों चैनसिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डॉट रहे हैं। रामबोला अनायास ही ताव में आ गया। उठा और फिर नये श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर-पंजर को कसने के 'लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास-पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बैँटकर रस्सी बनाते देखा था; वैसे ही बैंटने लगा। जैसे-तैसे रस्सियाँ बैंटी, जस-तस टट्टर बाँधा। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर' काठ मार गया। घास-फूस, ज्यौनारों में जूठन के साथ-साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े-गुदड़ों से 'बनाई गई वह छोटी -सी छपरिया फिर से छानें के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए? हवा दूवारा उड़ाए हुए.माल वह इस बरसात में कहाँ-कहाँ ढूँढ़ैगा। दैव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगें ले रहे हैं। |

(1) लिखिए: (2)

|

गद्यांश में उल्लिखित प्राकृतिक घटक |

| ↓ |

| ____________ |

| ____________ |

| ____________ |

| ____________ |

(2) लिखिए:

(i) एक शब्द में उत्तर लिखिए : (1)

- हलवाहा को डाँटने वाला - ____________

- अनायास ही ताव में आने वाला - ____________

(ii) विशेषता लिखिए : (1)

- बिजली - ______

- बादल - ______

(3) 'विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम हैं' इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। (3)

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए-

| "एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है, जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों- बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बाँधकर हुआ हैं। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय एवं हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग पॉँच हज़ार वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। इसके दो प्रमुख नगरों ; मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अच्छी सड़कें, दो मंज़िले मकान, स्नान-घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ नावों से सामान उतारने के लिए 216 x 37 मीटर लम्बी-चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी। ये लोग मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी, कॉँच आदि की मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। ये तीनों मूर्तियाँ कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक आवभंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी-जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएँ हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती हैं। इस अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार-प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भरत की परिकल्पना है। |

- भारत को 'अनोखा राष्ट्र' कहने से लेखक का तात्पर्य है-

(क) बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन

(ख) मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने

(ग) संवेदनशील भारतीय नागरिक

(घ) विभिन्नता में एकता का प्रतीक - सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है-

(क) मूर्तिकार के कौशल का

(ख) एक भारत श्रेष्ठ भारत का

(ग) प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का

(घ) स्वाधीनता संग्राम के नायकों का - गद्यांश हमें संदेश देता है-

(क) कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है।

(ख) भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है।

(ग) भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है।

(घ) स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। - गदयांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है-

(क) सूक्ष्म अवलोकन एवं कला-प्रेम

(ख) प्राचीन मूर्तियों की भावभंगिमा

(ग) स्थूल अवलोकन एवं कला-प्रेम

(घ) सांस्कृतिक एकता एवं सौहार्द्र| - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पोंमें से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए।

कथन (A) भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है।

कारण (R) भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।

(क) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत है।

(ख) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

(ग) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(घ) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए।

| संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग-अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है, जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है, जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है और करुणा, प्रेम एवं परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज़, लंबी-चौड़ी सड़कें और बड़े-बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभी सभ्यता की पहचान हैं और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सबसे कहीं बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाठ-बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हममें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े होते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज़ है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है। लेकिन हम मकान का कौन-सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये छह विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। परंतु अगर ये विकार बेरोक-टोक छोड़ दिए जाएँ तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊँची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान-प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा-से-ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। |

(1) गद्यांश में ‘सभ्यता को बाहरी तरक्की’ बताया गया है क्योंकि यह - (1)

(क) इच्छापूर्ति में सक्षम है।

(ख) भौतिक साधनों की द्योतक है।

(ग) संस्कृति से भिन्न पहचान लिए है।

(घ) करुणा, प्रेम एवं परोपकार सिखाती है।

(2) सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः है - (1)

(क) रेलगाड़ी, विनय

(ख) प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष

(ग) बाहरी तरक्की, भीतरी द्वंद्व

(घ) रिवाज़, सीख

(3) संस्कृति को ‘महीन चीज़’ कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति है - (1)

(क) अत्यंत तुच्छ

(ख) अति महत्वहीन

(ग) अत्यधिक उपयोगी

(घ) अति सर्वश्रेष्ठ

(4) निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ मैं कौन-सा वाक्य सही है? (1)

(क) सभ्यता मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा है।

(ख) सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है।

(ग) सभ्यता मानव को कलाकार बना देती है।

(घ) सभ्यता संस्कृति से अधिक महत्वपूर्ण है।

(5) संस्कृति की प्रवृत्ति है - (1)

(क) आदाय-प्रदाय

(ख) आदाय-प्राप्ति

(ग) क्रय-विक्रय

(घ) आबाद-बर्बाद

(6) ‘मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है।’ ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि - (1)

(क) घर हमारी सभ्यता की पहचान है।

(ख) अन्य लोगों से जोड़ने का माध्यम है।

(ग) नक्शे के बिना मकान बनाना कठिन है।

(घ) हमारी सोच-समझ को उजागर करता है।

(7) अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है - (1)

(क) समरसता

(ख) संपूर्णता

(ग) सफलता

(घ) संपन्नता

(8) मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित है कि वह - (1)

(क) सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करता रहे।

(ख) संस्कृति की समृद्धि के लिए कटिबद्धता बनाए रहे।

(ग) सभ्यता की ऊँचाई की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे।

(घ) मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहे।

(9) आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है - (1)

(क) सामाजिक असमानता

(ख) चारित्रिक पतन

(ग) सांप्रदायिक भेदभाव

(घ) अणुमात्रिक गिरावट

(10) सुसंस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य है - (1)

(क) विकारग्रस्त व्यक्ति

(ख) विकासशील व्यक्ति

(ग) विचारशील व्यक्ति

(घ) विकारमुक्त व्यक्ति

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए।

|

उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। ‘त्यक्तेन भुंजीथा:’, जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता ज़िंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े-से-बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएँ कदम-कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएँ ऐसी गोधूलि में बसती हैं जहाँ न तो जीत हँसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूलि वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ज़िंदगी से, अंत में, हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमे पूँजी लगाते हैं। यह पूँजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकार चलता है की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। अरे! ओ जीवन के साधकों! अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक - कोष को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुँच के परे मान कर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। |

(i) ‘त्यक्तेन भुंजीथा:’ कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है? (1)

(क) परिवर्जन

(ख) परिवर्तन

(ग) परावर्तन

(घ) प्रत्यावर्तन

(ii) मंज़िल पर पहुँचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है, जिसने उसे - (1)

(क) आन की आन में प्राप्त कर लिया हो

(ख) पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो

(ग) हाथ बढ़ा कर मिट्ठी में कर लिया हो

(घ) सच्चाई से अपने सपनों में बसा लिया हो

(iii) ‘गोधूलि’ शब्द का तात्पर्य है - (1)

(क) गोधेनु

(ख) संध्यावेला

(ग) गगन धूलि

(घ) गोद ली कन्या

(iv) ‘गोधूलि’ वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है - (1)

(क) विवशता और अभाव में जीने वाले

(ख) जीवन को दाँव पर लगाने वाले

(ग) गायों के खुरों से धूलि उड़ाने वाले

(घ) क्षितिज में लालिमा फैलाने वाले

(v) जीवन में असफलताएँ मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? (1)

(क) बिना डरे आगे बढ़ता है क्योंकि डर के आगे जीत है

(ख) पराजय से निपटने के लिए फूँक-फूँककर कदम आगे रखता है

(ग) अपने मित्र बंधुओं से सलाह और मदद के विषय में विचार करता है

(घ) असफलता का कारण ढूँढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है

(vi) आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति साहस की ज़िंदगी जी रहा है? (1)

(क) जनमत की परवाह करने वाला

(ख) निडर और निशंक जीने वाला

(ग) शत्रु के छक्के छुड़ाने वाला

(घ) भागीरथी प्रयत्न करने वाला

(vii) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - (1)

(I) प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

(II) मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य व कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है।

(III) विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है, जिससे वह पार उतर सके।

उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(क) केवल I

(ख) केवल III

(ग) I और II

(घ) II और III

(viii) ‘ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने’ में कोई आनंद नहीं है? लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि ज़िंदगी - (1)

(क) रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करनी चाहिए।

(ख) में सकारात्मक परिस्थितियाँ ही आनंद प्रदान करती हैं।

(ग) में प्रतिकूलता का अनुभव जीवनोपयोगी होता है।

(घ) केवल दुखद स्थितियों का सामना करवाती है।

(ix) किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? (1)

(क) जो अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं

(ख) जो सुख-दुख से दूर होते हैं

(ग) जो पहले दुख झेलते हैं

(घ) जो सुख को अन्य लोगों से साझा करते हैं

(x) निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। (1)

कथन (A): ‘ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है’।

कारण (R): ज़िंदगी रूपी फल का रसास्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना होगा।

(क) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(ख) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

(ग) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(घ) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए-

|

आज संपूर्ण विश्व में एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन बैठा है। धर्म का उद्देश्य सिर्फ मानवता की रक्षा करना है। कर्म, भक्ति, ज्ञान इनके त्रिरत हैं। इनमें से किसी एक के न होने पर धर्म को सही अर्थ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आज धर्म के नाम पर विभाजन, संप्रदायवाद, सामाजिक बैर आम हैं। धर्म किसी से बैर करना नहीं सिखाता। धर्म सिर्फ जोड़ता है। धर्म का आश्रय लेकर आज कुछ स्वार्थी लोग कुछ लोगों को पथश्रष्ट कर रहे हैं। हमें कबीर की उक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए- 'कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लयी बनाय।। |

(1) उत्तर लिखिए-

धर्म की विशेषताएँ लिखिए। (2)

- ____________

- ____________

(2) धर्म विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए- (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

|

हमेशा यह कहा जाता है कि जीवन में जितनी भी तकलीफ हो, पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो, हमें बहुत धैर्यपूर्वक इन सभी का प्रतिकार करना चाहिए। दुख के समय या विपत्ति के समय हमें बहुत शांत रहकर इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में यह धारणा बहुत साफ दिखती है कि व्यक्ति अपने मन की व्यथा को खुद संभालकर रखे, नहीं तो वह उपहास का पात्र भी बन सकता है। यदि हम अपने मन की बातों या दुख होने पर इसे समाज के साथ बाँटते हैं, तो कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते, अपितु वह इन्हें एक सामान्य सी बात कहकर मजाक भी बना डालते हैं। अत: कहा भी गया है- रहिमन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय। |

(1) उत्तर लिखिए- (2)

समाज में लोगों की विशेषताएँ-

- ______

- ______

(2) मन की प्रवृत्ति पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। (2)

निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

|

आरा शहर। भादों का महीना। कृष्ण पक्ष की अँधेरी रात। जोरों की बारिश। हमेशा की भाँति बिजली का गुल हो जाना। रात के 'गहराने और सूनेपन को और सघन भयावह बनाती बारिश कौ तेज़ आवाज़। अंधकार में डूबा शहर तथा अपने घरें में सोए - दुबके लोग ! लेकिन सचदेव बाबू की आँखों में नींद नहीं। अपने आलीशान भवन के भीतर अपने शयनकक्ष में बेहद आरामदायक बिस्तर पर लेटे थे वे। पर लेटने भर से ही तो नींद नहीं आती। नींद के लिए - जैसी निर्शिचितता और बेफिक्री की जरुरत होती है, वह तो उनसे कोसों दूर थी। हालाँकि यह स्थिति सिर्फ सचदेव बाबू की ही नहीं थी। पूरे शहर का खौफ का यह कहर था। आए दिन चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी और अपहरण की घटनाओं ने लोगों को बेतरह भयभीत और असुरक्षित बना दिया था। कभी रातों में गुलज़ार रहने वाला उनका 'यह शहर अब शाम गहराते ही शमशानी सन्ताटे में तब्दील होने लगा था। अब रातों में सड़कों और गलियों में नज़र आने वाले लोग शहर के सामान्य और संभ्रांत नागरिक नहीं, संदिग्ध लोग होते थे। कब 'किसके यहाँ कया हो जाए, सब आतंकित थे। जब इस शहर में अपना यह घर बनवा रहे थे सचदेव बाबू तो बहुत प्रसन्न थे कि महानगरों में दमघोंटू, विषाक्त, अजनबीयत और छल - छदमी वातावरण से अलग इस शांत-सहज और निश्छल - निर्दोष गँँबई शहर में बस रहे हैं। लेकिन अब तो महानगर की अजनबीयत की अपेक्षा यहाँ की भयावहता ने बुरी तरह से न्रस्त और परेशान कर दिया था उन्हें। ये 'बरसाती रातें तो उन्हें बरबादी और तबाही का साक्षात संकेत जान पड़ती थीं। इसे दुर्योग कहें या विडंबना कि जिस बात को लेकर आदमी आशंकित बना रहता है, कभी-कभी वह बात घट भी जाती है। इस अंधेरी, तूफानी, बरसाती रात में जिस बात को लेकर डर रहे थे सचदेव बाबू उसका आभास भी अब उन्हें होने लगा था। उन्हें लगा आगंतुक की आहट होने लगी । उनकी शंका सही थी। अब दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ भी आने लगी थी । सचमुच कोई आ धमका था। |

1. आकृति पूर्ण कीजिए: (2)

- आरा शहर में घर बनवाते समय ये बहुत प्रसन्न थे।

- सचदेव बाबू की आँखों में इसका नाम नहीं था।

- बरसाती रातें बरबादी और तबाही का साक्षात यह थी-

- सचदेव बाबू को लगा आगंतुक की आहाट होने लगी-

2. निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए: (2)

- आवाज - ______

- चोरी - ______

- शंका - ______

- सड़क - ______

3. चोरी, डकैती, राहजनी आदि की घटनाएँ इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत स्पष्ट कीजिए। (2)

निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

|

“हम रसायनों के युग में रह रहे हैं। हमारे पर्यावरण कीं सारी वस्तुएँ और हम सब, रासायनिक यौगिकों के बने हुए हैं। हवा मिट्टी, पानी, खाना, वनस्पति और जीव-जंतु ये सब अजूबे जीवन कौ रासायनिक सच्चाई ने पैदा किए हैं। प्रकृति में सैकड़ों -हजारों रासायनिक पदार्थ हैं। रसायन न होते तो धरती पर जीवन भी नहीं होता। पानी, जो जीवन के आधार है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है। मधुर-मीठी चीनी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। कोयला और तेल, बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाली औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स, एस्प्रीन और पेनिसिलीन, अनाज साब्जियाँ फल और मेवे-सभी तो रसायन हैं। जीवन जोखिम से भरा है, गुफामानव ने जब भी आग जलाई, उसने जल जाने का खतरा उठाया। जीवन-यापन के आधुनिक तरीकों के कुछ खतरों को कम किया है, पर कुछ खतरे अनेक गुना बढ़ गए हैं। ये खतरे नुकसान और शारीरिक चोट के रूप में हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में जोखिम उठाते हैं। जैसे जब हम सड़क पार करते हैं, स्टोव जलातें हैं, कार में बैठते हैं, खेलते हैं, पालतू जानवरों को दुलारते हैं, घरेलू काम-काज करते हैं या केवल पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, तो हम जोखिम उठा रहे होते हैं। इन जोखिमों में से कुछ तात्कालिक हैं, जैसे जलने का, गिरने का या अपने ऊपर कुछ गिर जाने का खतरा। कुछ खतरे ऐसे हैं जिनमें प्रभाव लंबे समय के बाद सामने आते हैं जैसे लंबे समय तक शोर-गुल वाले पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों की श्रवणशक्ति कम हो सकती है। क्या रसायन भी जोखिम उत्पन्न करते हैं ? स्पष्ट है कि कुछ अवश्य करते हैं। उनमें से अनेक बहुत अधिक जहरीले हैं, कुछ प्रचंड 'विस्फोट करते हैं और कुछ अन्य अचानक आग पकड़ लेते हैं, ये रसायनों के कुछ तात्कालिक 'उग्र' खतरे हैं। रसायनों में कुछ दीर्घकालीन खतरे भी होते हैं, क्योंकि कुछ रसायनों के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर, चाहे उन रसायनों का स्तर लेशमात्र ही क्यों न हो, शरीर में बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं।'' |

1. आकृति पूर्ण कीजिए: (2)

2. परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द-युग्म ढूँढकर लिखिए। (2)

- जीव - ______

- सैकड़ों - ______

- काम - ______

- मधुर - ______

3. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए । (2)

'ध्वनि प्रदूषण' इस विषय पर अपने विचार लिखिए।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

|

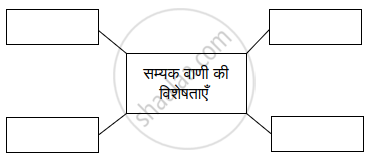

मधुरता सत्य का अनुपान है और मितता उसका पथ्य है। जिसे हम सम्यक वाणी कहते हैं; वह सत्य, मित और मधुर होती है और वही परिणामकारक भी होती है। समाज का हित किस बात में है, समझना कभी कठिन हो सकता है। परंतु सम्यक वाणी से ही वह सधेगा, यह किसी भी आदमी के लिए समझना कठिन नहीं होना चाहिए। परंतु यही आज भारी हो रहा है। समाजहित के नाम पर कार्यकर्ताओं की वाणी दूषित हो गई हैं, अर्थात मन ही दूषित हो गया है। फिर कृति कैसे भूषित हो सकती है? आज लेखन व भाषण के साधन सुलभतम हो गए हैं। परंतु शायद इसी कारण सभ्य वाणी दुर्लभ हो गई है। सभ्य वाणी को खोकर सुलभ साधनों की प्राप्ति करना यानी कवि की भाषा में नेत्र बेचकर चित्र खरीदने जैसा है। |

(1) संजाल पूर्ण कीजिए: (2)

(2) ‘वाणी : मनुष्य को प्राप्त वरदान’ इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए:

|

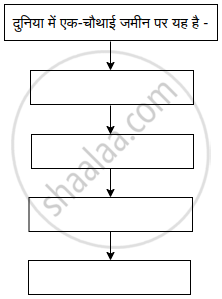

एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यसेवी डॉ. जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। “क्यों?” डॉ. जॉनसन ने फौरन पूछा। “आप ही देखिए, दिन-रात मिलाकर सिर्फ चौबीस घंटे होते हैं, इसमें से आठ घंटे तो सोने में निकल जाते हैं।” “पर यह बात सब ही के लिए लागू है।” डॉ. जॉनसन ने कहा। “और करीब आठ ही घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है।” “और बाकी आठ घंटे?” डॉ. जॉनसन ने पूछा। “इन्हीं आठ घंटों में खाना-पीना, हजामत बनाना, नहाना-धोना, ऑफिस आना-जाना, मित्रों से मिलना-जुलना, चिट्ठी-पत्री का जबाब देना, इत्यादि कितने काम रहते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ।” “तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा।” डॉ. जॉनसन एक गहरी साँस लेकर बोले। “क्यों? क्यों?” उनके मित्र ने तुरंत पूछा। “मैं काफी खाने वाला आदमी हूँ और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में एक चौथाई ही तो जमीन है, तीन-चौथाई तो पानी ही है और संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है।” “पर इतने लोगों के लिए फिर तो भी जमीन काफी है।” “काफी कहाँ है? इस एक-चौथाई जमीन में कितने पहाड़ हैं, ऊबड़-खाबड़ स्थल हैं, नदी-नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि हैं। अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान! मित्र महोदय बड़ी हमदर्द के साथ डॉ. जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग रहते आए हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहा है।” |

(१) तालिका पूर्ण कीजिए: (२)

(२) परिच्छेद में आए हुए शब्दयुग्म के कोई भी चार उदाहरण ढूँढ़कर लिखिए: (२)

- ______

- ______

- ______

- ______

(३) ‘समय अनमोल है’ इस विषय पर अपने विचार ४० से ५० शब्दों में लिखिए। (२)

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए।

|

वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनियाभर में बढ़ते पर्यावरण संकट को कम करने में जैविक खेती एक उपचारक भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। धीरे-धीरे दक्षिण, मध्य भारत और उत्तर भारत में भी यह किसानों में लोकप्रिय हो रही है। अब किसानों ने जैविक खेती को एक सशक्त विकल्प के रूप में अपना लिया है। गौरतलब है कि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भारतीय किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। धीरे-धीरे जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। जैविक बीज, जैविक खाद, पानी, किसानी के यंत्रों आदि की आसानी से उपलब्धता जैविक खेती की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा सकती है। प्राकृतिक खेती को लेकर अनुसंधान भी बहुत हो रहे हैं। किसान नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। इससे कृषि वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती को लेकर अधिक उत्साहित हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण,खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी न होने की वजह से किसान इनका प्रयोग काफी ज़्यादा करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम में प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को जितनी मदद मिली है उससे साफ़ हो गया है कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। |

- आज जैविक खेती की माँग क्यों बढ़ती जा रही है?

- सस्ती होने के कारण

- अधिक उत्पादन के कारण

- स्वच्छ पर्यावरण के कारण

- सरकारी मदद मिलने के कारण

- सही कथन का चयन कीजिए-

- उत्तर भारत में जैविक खेती के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है।

- पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है।

- लोगों में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी का अभाव है।

- प्राकृतिक खेती के लिए विश्वविद्यालय से शिक्षित होना ज़रूरी है।

- जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

- रासायनिक खेती निषिद्ध की जानी चाहिए।

- बाजार में केवल जैविक उत्पादों बिक्री होनी चाहिए।

- युवकों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए।

- जैविक बीज, खाद, किसानी के यंत्र आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए।

- वर्तमान समय में खेती के लिए; अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है?

- जैविक खेती

- रासायनिक खाद

- नई-नई दवाइयाँ

- नए बीज

- किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं?

- सहज उपलब्धता के कारण

- दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण

- अधिक प्रचार-प्रसार के कारण

- सस्ती होने के कारण

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए -

|

कोलकाता भी दूसरे बड़े शहरों की तरह एक बड़ी नदी के किनारे बसा है। गंगा से निकली एक धारा ही है हुगली नदी। लेकिन दूसरे कई नगरों की तरह कोलकाता में नदी का बहाव एकतरफा नहीं है। हुगली ज्वारी नदी है और बंगाल की खाड़ी से उसका मुहाना 140 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हर रोज़ ज्वार के समय समुद्र नदी के पानी को वापस कोलकाता तक ठेलता है। ज्वार और भाटे के बीच जल स्तर एक ही दिन में कई फुट ऊपर-नीचे हो जाता है। शहर के पश्चिम में बहने वाली हुगली नदी में कोलकाता अपना मैला पानी बहाकर उसे भुला नहीं सकता। नीचे बह जाने की बजाए क्या पता ज्वार के पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थ वापस शहर लौट आएँ? शहर के कुल मैले पानी का एक छोटा-सा हिस्सा ही हुगली में बहाया जाता है, वह भी चोरी-छिपे। इसका परिणाम यह है कि कोलकाता में हुगली अधिक दूषित नहीं है। लेकिन हर बड़े शहर को अपना मैला पानी फेंकने के लिए एक नदी चाहिए। तो फिर कोलकाता का मैला कहाँ जाता है? हुगली से उल्टी दिशा में, शहर के पूरब में बहने वाली एक छोटी-सी नदी कुल्टीगंग में। पर नदी तक पहुँचने के पहले इस मैले पानी के बड़े हिस्से का उपचार होता है। कुल्टीगंग में गिरने वाला मैला पानी उतना दूषित नहीं होता है जितना वह शहर से निकलते समय होता है। यहाँ मैले पानी की सफाई का तरीका भी दूसरे शहरों से निराला है। कोई 30,000 एकड़ में फैले तालाब और खेत कोलकाता के कुल मैले पानी का दो-तिहाई हिस्सा साफ करते हैं। यही नहीं, इससे कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है मैले पानी से मछलियाँ, सब्जियाँ और धान उगाकर। इसका एक कारण है यहाँ का अनूठा भूगोल, जो बना है गंगा के मुहाने पर होने वाले मिट्टी और पानी के प्राकृतिक खेल से। पता नहीं कब से गंगा की बड़ी धार यहाँ से बहकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती थी। पर यह संगम केवल गंगा और बंगाल की खाड़ी भर का नहीं रहा है। छोटी-बड़ी कई नदियों की कई धाराएँ हिमालय की मिट्टी गाद या साद के रूप में लाकर यहाँ जमा करती रही हैं। कह सकते हैं कि यहाँ हिमालय और समुद्र मिलते हैं। |

- कोलकाता में बहने वाली किन-किन नदियों का उल्लेख अनुच्छेद में हुआ है?

- गंगा, कुल्टीगंग, यमुना

- गंगा, हुगली, उल्टीगंगा

- गंगा, यमुना, हुगली

- हुगली, गंगा, कुल्टीगंग

- गद्यांश आधारित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए -

कथन

(क) हुगली नदी में जल-स्तर ज्वार और भाटे के अनुरूप ऊपर-नीचे होता रहता है।

(ख) कुल्टीगंग कोलकाता के पूरब में बहती है।

(ग) कोलकाता की अधिकतर नदियाँ उल्टी दिशा की ओर बहती हैं।

विकल्प- कथन (क) सही है।

- कथन (क) और (ख) सही हैं।

- कथन (ख) और (ग) सही हैं।

- कथन (ग) और (क) सही हैं।

-

कुल्टीगंग में गिरने वाला कोलकाता का मैला पानी उतना दूषित क्यों नहीं होता?

- क्योंकि वह पहले हुगली नदी में जाता है।

- कोलकाता के लोग पानी मैला नहीं करते।

- नदी में गिरने से पूर्व खेतों और तालाबों से उपचारित होता है।

- क्योंकि कुल्टीगंग स्वयं ही गंदगी को उपचारित कर लेती है।

-

निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए -

कथन (A): कोलकाता के बंगाल में बंगाल की खाड़ी में हिमालय और समुद्र मिलते हैं।

कारण (R): यहाँ गंगा और अन्य नदियाँ मिट्टी गाद या साद इकट्ठा करती हैं।- कथन (A) गलत है पर कारण (R) सही है।

- कथन (A) सही है पर कारण (R) गलत है।

- कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं।

- कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

-

कोलकाता हुगली नदी में अपना मैला पानी क्यों नहीं बहा सकता?

- शहर में हुगली को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है।

- हुगली एक छोटी नदी है, मैला पानी बहाने लायक नहीं है।

- हुगली में समुद्र पानी वापस भेजता है, अपशिष्ट लौट सकता है।

- हुगली पश्चिम में बहती है, अपशिष्ट उस ओर लाना कठिन है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

| शोर से होने वाली बहरेपन की बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्यगत समस्या है। तेज़ आवाज़ हमारी श्रवण कोशिकाओं पर बहुत दबाव डालती है, जिससे वे स्थायी रूप से चोटिल हो सकती हैं। यदि सुनने की क्षमता एकबार चली गई तो उसे पुनः पाना नामुमकिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'वर्ल्ड हीयरिंग रिपोर्ट' के मुताबिक विश्व की 1.5 अरब आबादी बहरेपन के साथ जी रही है। ध्वनि प्रदूषण दरअसल ऐसे अवांछित विद्युत चुंबकीय संकेत हैं, जो इंसान को कई रूपों में नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए, शोर-प्रेरित बहरेपन पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि निर्माण कार्य, औद्योगिक कामकाज़, जहाज बनाने या मरम्त करने संबंधी काम, अग्निश्मन, नागरिक उड्डयन आदि सेवाओं में लगे श्रमिकों में शोर-प्रेरित बहरेपन का खतरा अधिक होता है। आकलन है कि 15 फीसदी नौजवान संगीत-कार्यक्रमों, खेल-आयोजनों और दैनिक कामकाज़ में होने वाले शोर से बहरेपन का शिकार होते हैं। शोर-प्रेरित बहरनेपन की समस्या विकासशील देशों में ज़्यादा है, जहाँ तीव्र औद्योगीकरण, अनौपचारिक क्षेत्र के विस्तार और सुरक्षात्मक व शोर-नियंत्रणरोधी उपायों की कमी से लोग चौतरफ़ा शोर-शराबे में दिन-बिताने को अभिशप्त हैं। हमें यह समझना ही होगा कि श्रवण-शक्ति का ह्रास न सिर्फ़ इंसान को प्रभावित करता है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक असर डालता है। |

- शोर-प्रेरित बहरेपन का खतरा किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कम है?

(a) जहाज-निर्माण से जुड़े लोगों को

(b) स्वास्थ्य-सेवाओं से जुड़े लोगों को

(c) खेल-आयोजनों से जुड़े लोगों को

(d) संगीत-कार्यक्रमों से जुड़े लोगों को - गद्यांश के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन है -

(a) विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार की समस्या नहीं है।

(b) विकासशील देशों में शोर-निंयत्रणरोधी उपायों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

(c) कुछ सेवाओं से जुडे लोग अन्य की तुलना में बहरेपन के अधिक शिकार हैं।

(d) कुछ खास सेवाओं से जुड़े युवा भी आज बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। - विकासशील देशों के लोगों के जीवन को अभिशप्त क्यों कहा गया है?

(a) उनका जीवन अनेक सामाजिक संकटों से घिरा है।

(b) उनका जीवन अनेक आर्थिक संकटों से घिरा है।

(c) वे खराब सेहत वाली विवश ज़िंदगी बसर करते हैं।

(d) वे शोर-शराबे से भी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। - तीव्र आवाज़ का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(a) तंत्रिका-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(b) श्रवण-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(c) रक्त-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(d) हृदय-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - वर्तमान में श्रवण शक्ति का ह्रास एक सार्वजनिक समस्या बन गई है।

कारण (R) - आर्थिक विकास की अनियमित होड़ इस समस्या के मूल कारणों में से एक है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) कथन (A) की गलत व्याख्या करता है।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए:

|

सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116 हज़ार किलोमीटर है; अर्थात्, पृथ्वी के व्यास से करीब नौ गुना अधिक। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अत: 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुँचेगा, तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी सिर्फ तीन साल! हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह दस गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आँखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने ज़माने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु-केतु के अलावा जिन पाँच ग्रहों का ज्ञान था उनमें शनि सबसे अधिक दूर था। शनि को 'शनैश्वर' भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे 'शनैःचर नाम' दिया था। 'शनैःचर' का अर्थ होता है - धीमी गति से चलने वाला। |

- तालिका पूर्ण कीजिए: [2]

प्राचीन ज्योतिषियों को इन ग्रहों का ज्ञान था। ↓ ↓ ↓ ↓ - परिच्छेद में आए हुए शब्दों के लिंग पहचानकर लिखिए: [2]

- शनि - ______

- दूरबीन - ______

- पृथ्वी - ______

- आकाश - ______

- 'अंतरिक्ष यात्रा' इस विषय पर ४० से ५० शब्दों में अपने विचार लिखिए। [2]

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

|

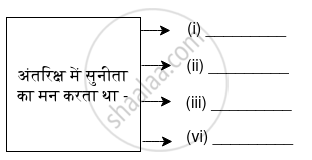

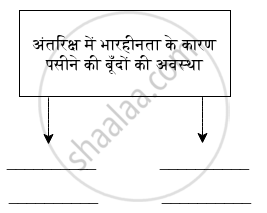

यह एक 'साधारण महिला' की असाधारण कहानी है, जो अपनी असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रोत्साहन व प्रेरणा लेकर सफलता के शिखर पर पहुँची है। वहाँ अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता का मन बारिश में भीगने, समुद्र या झील या फिर सरोवर में तैरने को कर रहा था। दरअसल अंतरिक्ष में रहते हुए हरदम गंदगी-सी महसूस होती है। भारहीनता के कारण पसीने की बूँद त्वचा से चिपकी रहती हैं। और धीरे-धीरे इकट्ठा होकर त्वचा को छोड़ देती हैं, लेकिन किसी चीज से टकराने से पहले वे इधर - इधर तैरती सी रहती हैं। कभी-कभी सुनीता का पृथ्वी को स्पर्श करने का मन करता था। वह अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में सोचने लगती थी और यह सोचती थी कि चंद्रमा पर पूरी तरह उतरने से पहलें ही पृथ्वी पर वापस आना उन्हें कितना निराशाजनक लगा होगा। रात से पृथ्वी जैसे टिमटिमाने लगती थी और जो क्षेत्र दिन में वीरान दिखाई दे रहे थे, वे चमत्कारी रूप से छोटी-छोटी बत्तियों के प्रकार से जगमगा उठते थे। ऐसे में सुनीता का जी करता था, 'समुद्र मैं डुबकी लगाने का। |

(1) कृति पूर्ण कीजिए : (2)

(2) कृति पूर्ण कीजिए : (2)

(3) परिवार से प्रोत्साहन तथा प्रेरणा का महत्त्व' विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)