Advertisements

Advertisements

प्रश्न

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कौन-कौन से हैं?

थोडक्यात उत्तर

उत्तर

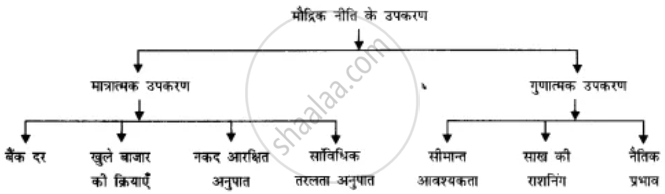

केन्द्रीय बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

1. मात्रात्मक उपकरण

2. गुणात्मक उपकरण

मात्रात्मक उपकरण साख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं अर्थात् ये साख की कुल मात्रा को बढ़ाते अथवा घटाते हैं जबकि गुणात्मक उपकरण साख की दिशा को प्रभावित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव है तो साख को संकुचित किया जाता है और यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी/अपस्फीतिकारी दबाव है तो साख का विस्तार किया जाता हैं मात्रात्मक उपायों द्वारा साख, को अनुत्पादक उद्देश्यों से कम करके उत्पादक उद्देश्यों के लिए बढ़ाया जाता है।

- इसे विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है

- मात्रात्मक उपकरण-मात्रात्मक उपकरण मौद्रिक नीति के वे उपकरण हैं जो साख की उपलब्ध कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये इस प्रकार हैं

(i) बैंक दर – बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जिस पर केन्द्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को। अल्पकालीन ऋण देता है। इसे रेपो दर (Repo Rate) भी कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव है तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बैंक दर बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंक भी ऋणों की ब्याज दर बढ़ा देते हैं और बाजार में साख की माँग कम हो जाती है। दूसरी ओर आर्थिक मंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम कर दी जाती है इससे ब्याज पर कम हो जाती है और साख की माँग बढ़ जाती है।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ – जब भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता और खरीदता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियाँ बेचता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों से वह उतनी नकद राशि खींच लेता है और उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक साख की उपलबता को नियंत्रित करता है दूसरी ओर जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी होती है तो वह प्रतिभूतियाँ खरीदता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उसके

पास उपलब्ध नकद राशि बढ़ जाती है।

(iii) नकद आरक्षित अनुमान (CRR) – प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत कानूनी तौर पर केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। यह दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव होता है तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता

है क्योंकि खास गुड़क = `1/"LRR"` = `1/("CRR" + "SLR")`

अतः इसके बढ़ने से बैंक की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी के समय CRR को कम कर दिया जाता है।

जिससे बैंक की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है।

(iv) सांविधिक तरलता अनुपात (SCR) - सांविधिक तरलता अनुपात से तात्पर्य वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है जो उन्हें अपनी कुल जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत के रूप में दैनिक आधार पर अपने पास रखनी होती है, ताकि वे अपने जमाकर्ताओं की नकद माँग को पूरा कर सकें। CRR की भाँति SLR में भी स्फीतिकारी दबाव की स्थिति में वृद्धि की जाती है, ताकि बैंक की साख निर्माण क्षमता कम हो जाए। - गुणात्मक उपकरण - ये साख निर्माण के वे उपकरण हैं जो साख की मात्रा को प्रभावित नहीं करते बल्कि साख के प्रवाह को किसी विशेष क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट करते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

(i) सीमांत आवश्यकता – ऋणों की सीमान्त आवश्यकता से तात्पर्य बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा गिरवी रखी गई वस्तु के वर्तमान मूल्य से है। सामान्यतः कोई व्यक्ति जितने मूल्य की वस्तु जमानत के तौर पर बैंक के पास रखता है, बैंक उससे कम का ऋण देता है। इस अन्तर को रखने का उद्देश्य यह होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर बैंक को नुकसान न हो आदि। करोड़ की प्रतिभूतियों पर बैंक 80 लाख ऋण देता है तो सीमांत आवश्यकता 20% है और यदि वह 60 लाख का ऋण देता है तो सीमांत आवश्यकता 40% है। सीमान्त आवश्यकता बढ़ने पर उधारकर्ता की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है तथा इसके विपरीत रिजर्व बैंक जिस क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाना चाहता है उस क्षेत्र के ऋणों के लिए सीमान्त आवश्यकता कम कर देगा जैसे 1 करोड़ की प्रतिभूतियों पर शिक्षा ऋण 90 लाख तक का भी दिया जा सकता है। इस प्रकार यह साख के प्रवाह को एक विशेष दिशा प्रदान करता है।

(ii) साख की राशनिंग - साख की राशनिंग से तात्पर्य विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारण करना है। ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक किसी विशेष क्षेत्र को कोटे की

सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते।

(iii) नैतिक प्रभाव - कभी-कभी केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनी नई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेते हैं। केन्द्रीय बैंक का लगभग सभी वाणिज्यिक बैंकों पर नैतिक प्रभाव है। बाहरी आघातों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का स्थिरीकरण-बाह्य आघातों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक स्थिरीकरण के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को स्थिर करता है। स्थिरीकरण का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय अंत:प्रवाह में वृद्धि के विरुद्ध मुद्रा की पूर्ति को स्थायी रखने के लिए किये गए हस्तक्षेप से है। स्थिरीकरण के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय की मात्रा के बराबर की मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री खुले बाजार में करता है। जिससे अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा अप्रभावित रहती है।

shaalaa.com

बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन

या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?