Advertisements

Advertisements

प्रश्न

पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करें।

उत्तर

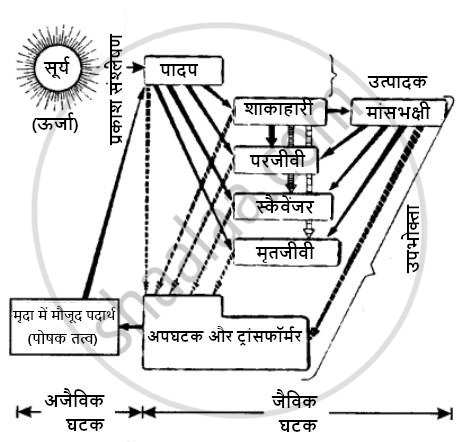

स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टैन्सले (Tansley, 1935) ने किया था। यदि जीवमंडल में जैविक, अजैविक अंश तथा भूगर्भीय, रासायनिक व भौतिक विशिष्टता को शामिल करें तो यह पारिस्थितिक तंत्र बनता है।

पारिस्थितिक तंत्र सीमित व निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध संतुलन में रहता है। इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है।

पारिस्थितिक तंत्र के घटक

पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतया दो घटक होते हैं- जैविक तथा अजैविक घटक।

- जैविक घटक – पारिस्थितिक तंत्र में तीन प्रकार के जैविक घटक होते हैं- स्वपोषी, परपोषित तथा अपघटक।

- स्वपोषी घटक – हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषित करते हैं। हरे पादप को उत्पादक भी कहा जाता हैं। हरे पादपों में संचित खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों का आहार है।

- परपोषित घटक – ये अपना आहार स्वयं नहीं बना सकते, ये आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं –

a. प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता अथवा शाकाहारी – ये उपभोक्ता अपना आहार सीधे उत्पादकों (हरे पादपों) से प्राप्त करते हैं। इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे-गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरन, खरगोश आदि।

b. द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता अथवा मांसभक्षी – द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आहार के लिए शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, इन्हें मांसभक्षी कहते हैं जैसे- मेढक, साँप आदि।

c. तृतीयक स्तर के उपभोक्ता – तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से आहार प्राप्त करते हैं जैसे- शेर, चीता, बाज आदि।

कुछ जंतु सर्वभक्षी होते हैं, ये पादपों अथवा जंतुओं से आहार प्राप्त कर सकते हैं जैसे- कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। - अपघटक – ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यत: उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं। इसके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक सभी मिलकर जैव मात्रा बनाते हैं।

- अजैविक घटक – किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं –

- जलवायवीय घटक – जल, ताप, प्रकाश आदि।

- अकार्बनिक तत्व – C, O, N, CO2 आदि। ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैविक संसार में प्रवेश करते हैं।

- कार्बनिक तत्व – प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। ये अपघटित होकर पुनः सरल घटकों में बदल जाते हैं।

कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटक दो भागों में विभाजित किए जाते हैं –- पदार्थ – मृदा, वायुमंडल के पदार्थ जैसे- वायु, गैस, जल, CO2, O2, N2, लवण जैसे- Ca, S, P कार्बनिक अम्ल आदि।

- ऊर्जा – विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे- सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि।