Advertisements

Advertisements

Question

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढक़र इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

|

आज के दौर में जिसे देखो, वही दुखी, परेशीन, हताश और उदास नजर आता है। तमाम तरह की चिंताओं ने लोगों को घेर रखा है। कोई अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है, तो कोई काम-धंधे की मंदी या वेतन में कटौती से दुखी है। किसी को भविष्य की चिंता सता रही है तो कोई अपने मान-सम्मान के बारे में सोच कर मायूस महसूस कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में हर कोई खुशी के पीछे भाग रहा है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर उद्योगपति या मोटा वेतन पाने वाले पेशेवर लोग खुश रहते हैं और गरीबी या आर्थिक विपनन्नता ही खुशी से वंचित रहने की एकमात्र वजह है। लेकिन अगर धन से खुशी आती तो दुनिया में कई धनी लोग कुंठा और हताशा में जीवन नहीं जीते। खुशी पैसा नहीं, संतुष्टि का भाव है। यह पैसे से नहीं, हमारे प्रयासों से आती है और सबसे बड़ी बात है कि खुशी के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती। खुशी हमारे बिल्कुल आसपास होती है, जिसे हमें पहचानना और ग्रहण करना होता है। ज्यादातर लोग खुशी हमेशा बाहर खोजते हैं, जबकि यह उसी परिवार में उपलब्ध होती है, जिसका हम अहम हिस्सा होते हैं। मुश्किल यह हैं कि आजकल परिवार की परिभाषा सिकुड़ गई है। हम सिर्फ पति-पत्नी और अपने बच्चों को ही परिवार मानने लगे हैं जबकि भाई-बहन, देवर-देवरानी, जेट-जेठानी, सास-ससुर, चाचा-मामा आदि सभी इस परिवार के सदस्य होते हैं। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की खुशी में सच्चे मन से सम्मिलित होने लगते हैं और उनकी खुशी के लिए सक्रिय रहते हैं, तो खुशी स्वयं हमारे पास आती है। जब हम इस मानसिकता से व्यवहार करते हैं, तो परिवार के दूसरे सदस्य भी हमारे लिए ऐसा ही करते हैं। फिर खुशी न मिलने का कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए हम भले ही एक चारदीवारी में न रहकर अलग रहते हों, अलग खाना बनाते हैं, लेकिन मन से हम अपने संपूर्ण परिवार से जुड़े रह सकते हैं । |

(i) निम्नलिखित में से कौन-सा/से वाक्य गद्यांश से मेल खाते हैं ? [1]

-

- संपूर्ण परिवार से जुड़कर खुशी पाई जा सकती है।

- दादा-दादी, चाचा-चाची, बुआ आदि को मिलाकर परिवार मानना चाहिए।

- दुनिया में सभी धनी कुंठाग्रस्त और हताश नहीं है।

- तथाकथित खुशी को धन से नहीं खरीदा जा सकता।

विकल्प:- केवल I

- II और III

- केवल IV

- I, II, IV

(ii) निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए: [1]

कथन: हमें अपने परिवार की खुशियों में सच्चे मन से और सक्रियता से उपस्थित रहना चाहिए।

कारण: यही प्रसन्न रहने का एकमात्र साधन है।

विकल्प:

- कथन तथा कारण दोनों ग़लत हैं।

- कथन ग़लत हैं, लेकिन कारण सही है।

- कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

- कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है।

(iii) प्रत्येक व्यक्ति खुशी के पीछे क्यों भाग रहा है? [1]

- आर्थिक विपन्नता के कारण

- विभिन्न चिंताओं से घिरे होने के कारण

- 'खुशी' से स्वस्थ रह पाएँगे, ऐसी सोच के कारण

- 'खुशी' से पैसा आएगा, ऐसी सोच के कारण

(iv) खुश रहने के लिए आवश्यक है: [1]

- आर्थिक संपन्नता

- प्रतिष्ठित होना

- उद्योगपति होना

- संतोषी होना

(v) आजकल लोगों की चिंता के कारण हैं: [1]

- अस्वस्थ होना, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी

- आर्थिक मंदी, अस्वस्थ होना, हताशा

- उदासी, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी

- निराशा, आर्थिक मंदी, अस्वस्थ होना

Solution

- I, II, IV

- कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

- विभिन्न चिंताओं से घिरे होने के कारण

- संतोषी होना

- उदासी, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी

APPEARS IN

RELATED QUESTIONS

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

| जापानी और चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव-जन्तुओंकी गतिविधियों के आधार पर चेतावनी देने का प्रयत्न किया है। वास्तव में ४ फरवरी, १९७५ को चीन के हाइचेंग क्षेत्र में आए भूकंप का पूर्वानुमान चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व से मेंढकों व साँपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आने, मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से दूर भागने तथा कुत्तों के भाैंकने और लगातार इधर-उधर भागने के आधार पर, काफी सफलतापूर्वक किया; परंतु वही वैज्ञानिक सन् १९७६ के विध्वंसक भूकंप की पूर्वसूचना नहीं दे सके। महाराष्ट्र के भूकंप के पूर्व भी वहाँ के निवासियों ने ऐसा दावा किया है कि पालतू पशु विचित्र व्यवहार कर रहे थे। जीव-जन्तुओंके विचित्र व्यवहार के अतिरिक्त, भूकंप पूर्व मिलने वाले कुछ मुख्य संकेत, जिनपर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत हैं। |

1. उत्तर लिखिए: (2)

चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार -

- ______

- ______

2. 'भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय' विषय पर २५ से ३० शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए:

|

रविशंकर जी भारत के जाने-माने सितार वादक व शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। उन्होंने बोटल्स व विशेष तौर पर जॉर्ज हैरीसन के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को, विदेशों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म ०७ अप्रैल, १९२० को वाराणसी में हुआ। उनके बड़े भाई उदयशंकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक थे। प्रारंभ में रविशंकर जी उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाते रहे व कई नृत्य-नाटिकाओं में अभिनय भी किया। १९३८ में उन्होंने नृत्य कों छोड़कर संगीत को अपना लिया व मेहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खाँ से सितार वादन का प्रशिक्षण लेने लगे। १९४४ में अपनो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, उन्होंने आई. पी. टी. ए. में दाखिला लिया व बैले के लिए सुमधुर धुनें बनाने लगे। वे ऑल इंडिया रेडियो में वाद्यवृंद प्रमुख भी रहे। १९५४ में उन्होंने सर्वप्रथम सोवियत यूनियन में पहला विदेशी प्रदर्शन दिया। फिर एडिनबर्ग फेस्टिवल के अतिरिक्त रॉयल फे. स्टिवल हॉल में भी प्रदर्शन किया। १९६० के दर्शक में ब्रीटल्स के साथ काम करके उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की धूम विदेशों तक पहुँचा दी। वे १९८६ से १९९२ तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रहे। १९९९ में उन्हें भारतरत्न से सम्मानित, किया गया। उन्हें पद्मविभूषण, मैग्सेसे, ग्रेमी, क्रिस्टल तथा फूकुओका आदि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनकी पुत्री अनुष्का का जन्म १९८२ में, लंदन में हुआ। अनुष्का का पालन-पोषण दिल्ली व न्यूयार्क में हुआ। अनुष्काने पिता से सितार वादन सीखा व अल्प आयु में ही अच्छा कैरियर बना लिया। वे बहुप्रतिभाशाली कलाकर हैं। उन्होंने पिता को समर्पित करते हुए एक पुस्तक लिखी- ‘बापी, द लव ऑफ माई लाईफ।’ इसके अतिरिक्त उन्होंने एक फिल्म में भरतनाट्यम नर्तकी का रोल भी अदा किया। पंडित रविशंकर जी ने अनेक नए रागों की रचना की। सन् २००० में उन्हें तीसरी बार ग्रेमी-पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित जी ने सही मायने में पूर्व तथा पश्चिमी संगीत के मध्य एक से हेतु कायम किया है। दिसंबर २०१२ में उनका स्वर्गवास हुआ। |

(१) तालिका पूर्ण कीजिए: (२)

रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार

| (१) | |

| ↓ | |

| (२) | |

| ↓ | |

| (३) | |

| ↓ | |

| (४) |

(२) निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए: (२)

- नर्तक - ______

- माता - ______

- पंडिताईन - ______

- पुत्र - ______

(३) ‘संगीत का जीवन में महत्व’ इस विषय पर अपने विचार ४० से ५० शब्दों में लिखिए। (२)

निम्नलिखित अपठित गदूयांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

|

अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूँढ़ा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिये। गाँव में एक समझू साहु थे, वह इकका गाड़ी हाँकते थे। गाँव के गुड़, घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल, नमक भर लाते और गाँव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिनभर में बेखटके तीन खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौंरी की पहचान करायी, मोल-तोल किया और उसे लाकर दूवार पर बाँध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहु ने नया बेल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेपें करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। |

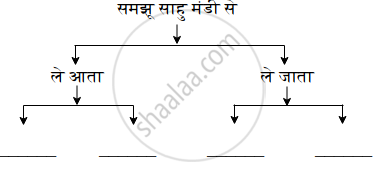

(1) कृति पूर्ण कीजिए - (2)

(2) लिखिए - (2)

बैल को देखकर समझू ने यह किया :

- ____________

- ____________

- ____________

- ____________

(3) 'हमारे अन्नदाता किसान' इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए-

| परिश्रम यानी मेहनत अपना जवाब आप ही है। उसका अन्य कोई जवाब न है, न हो सकता है अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें कि वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं। वह तो लगातार और मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि 'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी' अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहों का ही लक्ष्मी वरण करती है। सभी प्रकार की धन-संपत्तियाँ और सफलताएँ लगातार परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह परीक्षण की कसौटी पर कसा गया सत्य है। निरंतर प्रगति और विकास की मंज़िलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर और स्थिति तक पहुँच पाया है, वह सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं हुआ। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने, उनके अनुसार लगातार योजनाएँ बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाइयों को सहते हुए निरंतर परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाया है। आज जो लोग सफलता के शिखर पर बैठकर दूसरों पर शासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन-किन रास्तों से चलकर, किस-किस तरह के कष्ट और परिश्रमपूर्ण जीवन जीने के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुँच पाने में सफलता मिल पाई है। हाथ-पैर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठ जाने से नहीं। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त-दुरुस्त रखकर सजग तो बनाता ही है, निराशाओं से दूर रख आशा-उत्साह भरा जीवन जीना भी सिखाया करता है। |

- परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है-

(क) सत्य सिद्ध होना

(ख) कथन का प्रामाणिक होना

(ग) आकलन प्रक्रिया तीव्र होना

(घ) योग्यता का मूल्यांकन होना - 'हाथ-पैर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है।' पंक्ति के माध्यम से लेखक ______ की प्रेरणा दे रहे हैं।

(क) तैराकी

(ख) परिश्रम

(ग) परीक्षण

(घ) हस्तशिल्प - निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

- परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है।

- आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है।

- पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा /कौन-से कथन सही है / हैं?

(क) केवल (i)

(ख) केवल (ii)

(ग) (i) और (iii)

(घ) (ii) और (iii)

- निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द गद्यांश में दिए गए 'अनुसंधान' शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है-

(क) परीक्षण

(ख) योजनाएँ

(ग) अन्वेषण

(घ) सिंहमुपैति - निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है -

(क) अल्पज्ञान खतरनाक होता है।

(ख) गया समय वापस नहीं आता है।

(ग) मेहनत से कल्पना साकार होती है।

(घ) आवश्यकता आविष्कार की जननी है।

निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए-

|

जहाँ कोयल की मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है, वहीं कौए को कर्कश आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती । मधुर वचन न केवल सुनने वाले को, बल्कि बोलने वाले को भी आत्मिक शांति प्रदान करतें हैं। मनुष्य अपनी सद्भावनाओं का अधिकांश प्रदर्शन वचनों द्वारा ही करता है। मधुर वचन तप्त और दुःखी व्यक्ति का सही और सच्चा उपचार हैं। सहानुभूति के कुछ शब्द उसे इतना सुख देते हैं जितना संसार का कोई धनकोष नहीं दे पाता। मधुरभाषी शीघ्र ही सबका मित्र बन जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कि पराए भी अपने बन जाते हैं। इससे समाज में पारस्परिक सौहार्द की भावना पैदा होती है, लोग एक-दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा और श्रद्धा का आधार भी मधुर वाणी ही है। मधुर वचन किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाते, बल्कि दूसरे के क्रोध को शांत करने में सहायक होते हैं। मधुर वाणी में ऐसा आकर्षण है जो बिना रस्सी के सबको बाँध लेती है। अतः याद रखना चाहिए- ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। |

(1) उत्तर लिखिए- (2)

गद्यांश के आधार पर मधुर वचन की विशेषताएँ लिखिए-

- ____________

- ____________

(2) “शब्द शस्त्र के समान होते हैं उनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए" वचन पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए-

|

आज संपूर्ण विश्व में एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन बैठा है। धर्म का उद्देश्य सिर्फ मानवता की रक्षा करना है। कर्म, भक्ति, ज्ञान इनके त्रिरत हैं। इनमें से किसी एक के न होने पर धर्म को सही अर्थ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आज धर्म के नाम पर विभाजन, संप्रदायवाद, सामाजिक बैर आम हैं। धर्म किसी से बैर करना नहीं सिखाता। धर्म सिर्फ जोड़ता है। धर्म का आश्रय लेकर आज कुछ स्वार्थी लोग कुछ लोगों को पथश्रष्ट कर रहे हैं। हमें कबीर की उक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए- 'कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लयी बनाय।। |

(1) उत्तर लिखिए-

धर्म की विशेषताएँ लिखिए। (2)

- ____________

- ____________

(2) धर्म विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए- (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

|

लालच ऐसी बुरी चीज है, जिसके फेर में पड़कर मानव मानवता को भूल जाता है। व्यकित किसी भी स्तर तक गिर जाता है। लालच इंसानियत का दुश्मन है। देशभक्ति की जगह गद्दारी करना लालच के तहत ही आता है। यदि व्यक्ति लालच न करे और संतोषपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे तो उसे परमसुख की प्राप्ति हो सकती है। अफसोस कि आज जीवन के हर क्षेत्र में इनका बोलबाला है। पैसा ही आज ईश्वर है। मानवता आज इस लालच के बल पर कराह रही है। संतोष ही जीवन का आधार है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हर लालच का परिणाम बुरा ही होता है। कहा भी गया है- रूखी-सूखी खाय के ठंडा पानी पीव। |

(1) उत्तर लिखिए- (2)

गद्यांश के आधार पर लालच के अभिशाप

- ______

- ______

(2) संतोष ही जीवन का आधार है, अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखें। (2)

निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी/वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए।

|

हमारे देश में हिंदी फ़िल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख-दुख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फ़िल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों सी आत्मीय जगह बना ली है। जिस तरह से एक जमाने में लोकगीत जनमानस के सुख-दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फ़िल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। इतना ही नहीं देश की विविधता को एकता के सूत्र में बाँधने में हिंदी फ़िल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है वही कार्य फ़िल्मी गीत और डायलॉग लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह गाने जन-जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार-चढ़ाव की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्बायी और नए बने शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। भारत की जिस गंगा-जमुनी संस्कृति का महिमामंडन बहुधा होता है उसकी गूंज भी इन गीतों में मिलती है। आजादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीत हों या स्वाधीनता प्राप्ति साथ ही होनेवाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को भी इन गीतों में बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया गया है। हिंदी फ़िल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदीवर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों और साहिर, कैफी, मजरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बिरादरी का माना जाता रहा है। यह सिनेमा की इस दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार साहिर ने 'कहाँ हैं कहाँ हैं/मुहाफिज खुदी के/जिन्हें नाज है हिंद पर/वो कहाँ हैं' लिखा तो दूसरी तरफ उन्होंने ही 'संसार से भागे फिरते हो/भगवान को तुम क्या पाओगे !/ये भोग भी एक तपस्या है/तुम प्यार के मारे क्या जानोगे/अपमान रचयिता का होगा/रचना को अगर ठुकरा ओगे!' जैसी पंक्तियाँ भी रची हैं। परवर्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ पुरबिया बोलियों में मन को मोह लेने वाले गीतों की रचना की है। बंदिनी के 'मोरा गोरा अंग लइले, मोहे श्याम रंग दइदे', 'कजरारे-कजरारे तेरे कारे-कारे नयना!', 'यारा सिली सिली रात का ढलना' और 'चप्पा चप्पा चरखा चले' जैसे गीतों को रचकर उन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है। वस्तुतः भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व-सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। |

- हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है?

A. ये लोगों के रीति-रिवाजों, उनकी लालसाओं उनकी सोच और कल्पनाओं को स्वर देते हैं।

B. ये लोगों के जीवन के अनुभवों, आमोद प्रमोद, विचारों और दर्शन को स्वर देते हैं।

C. ये लोगों के आनंद उनके शोक, उनके हर्ष और उनकी आशाओं को स्वर देते हैं।

D. ये लोगों के जीवन के यथार्थ और कठोरताओं में ज़िंदा रहने की चाह को स्वर देते हैं। - हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया?

A. राजभाषा विभाग से प्रेरणा पाकर

B. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से

C. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करके

D. विदेशी भाषाओं की फिल्मों को हतोत्साहित करके - कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए:

कथन (A): हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं।

कारण (R): इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ, देहाती कस्बायी और नए बने शहरों का जीवन दर्शन थी आत्मसात किया जाता रहा है।

A. कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

C. कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

D. कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। - 'हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका।' उपर्युक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए।

1. यहाँ सभी गीतकारों को एक ही बंधुत्व वर्ग का माना जाता है।

2. ये गीतकार सभी भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं।

3. इन गीतकारों में वैमनस्य व प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है।

A. 1 सही है।

B. 2 सही है।

C. 3 सही है।

D. 1 और 2 सही है। - उपर्युक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशेषता पर सर्वाधिक बल दिया गया है?

A. ये गीत कलात्मक श्रेष्ठता व सर्वधर्म समभाव को अभिव्यक्त करते हैं।

B. ये गीत सांप्रदायिक सद्धाव को अभिव्यक्त करते हैं।

C. ये गीत पारस्परिक प्रेम व सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं।

D. ये गीत हमारी तहज़ीब की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं।

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए -

|

कोलकाता भी दूसरे बड़े शहरों की तरह एक बड़ी नदी के किनारे बसा है। गंगा से निकली एक धारा ही है हुगली नदी। लेकिन दूसरे कई नगरों की तरह कोलकाता में नदी का बहाव एकतरफा नहीं है। हुगली ज्वारी नदी है और बंगाल की खाड़ी से उसका मुहाना 140 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हर रोज़ ज्वार के समय समुद्र नदी के पानी को वापस कोलकाता तक ठेलता है। ज्वार और भाटे के बीच जल स्तर एक ही दिन में कई फुट ऊपर-नीचे हो जाता है। शहर के पश्चिम में बहने वाली हुगली नदी में कोलकाता अपना मैला पानी बहाकर उसे भुला नहीं सकता। नीचे बह जाने की बजाए क्या पता ज्वार के पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थ वापस शहर लौट आएँ? शहर के कुल मैले पानी का एक छोटा-सा हिस्सा ही हुगली में बहाया जाता है, वह भी चोरी-छिपे। इसका परिणाम यह है कि कोलकाता में हुगली अधिक दूषित नहीं है। लेकिन हर बड़े शहर को अपना मैला पानी फेंकने के लिए एक नदी चाहिए। तो फिर कोलकाता का मैला कहाँ जाता है? हुगली से उल्टी दिशा में, शहर के पूरब में बहने वाली एक छोटी-सी नदी कुल्टीगंग में। पर नदी तक पहुँचने के पहले इस मैले पानी के बड़े हिस्से का उपचार होता है। कुल्टीगंग में गिरने वाला मैला पानी उतना दूषित नहीं होता है जितना वह शहर से निकलते समय होता है। यहाँ मैले पानी की सफाई का तरीका भी दूसरे शहरों से निराला है। कोई 30,000 एकड़ में फैले तालाब और खेत कोलकाता के कुल मैले पानी का दो-तिहाई हिस्सा साफ करते हैं। यही नहीं, इससे कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है मैले पानी से मछलियाँ, सब्जियाँ और धान उगाकर। इसका एक कारण है यहाँ का अनूठा भूगोल, जो बना है गंगा के मुहाने पर होने वाले मिट्टी और पानी के प्राकृतिक खेल से। पता नहीं कब से गंगा की बड़ी धार यहाँ से बहकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती थी। पर यह संगम केवल गंगा और बंगाल की खाड़ी भर का नहीं रहा है। छोटी-बड़ी कई नदियों की कई धाराएँ हिमालय की मिट्टी गाद या साद के रूप में लाकर यहाँ जमा करती रही हैं। कह सकते हैं कि यहाँ हिमालय और समुद्र मिलते हैं। |

- कोलकाता में बहने वाली किन-किन नदियों का उल्लेख अनुच्छेद में हुआ है?

- गंगा, कुल्टीगंग, यमुना

- गंगा, हुगली, उल्टीगंगा

- गंगा, यमुना, हुगली

- हुगली, गंगा, कुल्टीगंग

- गद्यांश आधारित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए -

कथन

(क) हुगली नदी में जल-स्तर ज्वार और भाटे के अनुरूप ऊपर-नीचे होता रहता है।

(ख) कुल्टीगंग कोलकाता के पूरब में बहती है।

(ग) कोलकाता की अधिकतर नदियाँ उल्टी दिशा की ओर बहती हैं।

विकल्प- कथन (क) सही है।

- कथन (क) और (ख) सही हैं।

- कथन (ख) और (ग) सही हैं।

- कथन (ग) और (क) सही हैं।

-

कुल्टीगंग में गिरने वाला कोलकाता का मैला पानी उतना दूषित क्यों नहीं होता?

- क्योंकि वह पहले हुगली नदी में जाता है।

- कोलकाता के लोग पानी मैला नहीं करते।

- नदी में गिरने से पूर्व खेतों और तालाबों से उपचारित होता है।

- क्योंकि कुल्टीगंग स्वयं ही गंदगी को उपचारित कर लेती है।

-

निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए -

कथन (A): कोलकाता के बंगाल में बंगाल की खाड़ी में हिमालय और समुद्र मिलते हैं।

कारण (R): यहाँ गंगा और अन्य नदियाँ मिट्टी गाद या साद इकट्ठा करती हैं।- कथन (A) गलत है पर कारण (R) सही है।

- कथन (A) सही है पर कारण (R) गलत है।

- कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं।

- कथन (A) और कारण (R) दोनों गलत हैं।

-

कोलकाता हुगली नदी में अपना मैला पानी क्यों नहीं बहा सकता?

- शहर में हुगली को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है।

- हुगली एक छोटी नदी है, मैला पानी बहाने लायक नहीं है।

- हुगली में समुद्र पानी वापस भेजता है, अपशिष्ट लौट सकता है।

- हुगली पश्चिम में बहती है, अपशिष्ट उस ओर लाना कठिन है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए -

|

आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे, वैसी उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है, तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीन कौशलों - बोलना, पढ़ना और लिखना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती-जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना दो ऐसे कारक हैं, जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा, भाषा नहीं है, इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती, इनके बिना भाषा युगों-युगों का लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती, इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। भाषा हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं है। भाषा में ही हमारे भाव राज्य, संस्कार, प्रांतीयता झलकती है। इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और मुख्यार्थ भी उसी स्तर के होंगे। साहित्यकार ऐसी भाषा को आधार बनाते हैं, जो उनके पाठकों एवं श्रोताओं की संवेदना के साथ एकाकार करने में समर्थ हों। |

- आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, क्योंकि -

(A) मनुष्य की पूर्णता भाषा द्वारा ही संभव है।

(B) व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं।

(C) भाषा का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता।

(D) दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवित नहीं हो सकती। - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए।

कथन (A): जब कोई आदमी बोलता है, तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं।

कारण (R): भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है।

(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत है।

(B) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(D) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है। - गद्यांश में साहित्यकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन-से विकल्प से ज्ञात होता है -

(A) साहित्य समाज का दर्पण है।

(B) साहित्यकार साहित्य सृजन में व्यस्त रहता है।

(C) साहित्यकार सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाता है।

(D) साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। - 'दर्द और मुसकान के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती।' लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है -

(A) यथार्थ की समझ

(B) सामाजिक समरसता

(C) साहित्य-प्रेम

(D) भाषा कौशल - भाषा तब सही आकार पाती है, जब -

(A) मनुष्य निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है।

(B) भाषा को सरकारी समर्थन भी प्राप्त होता है।

(C) भाषा सामाजिक संस्थाओं से प्रोत्साहन प्राप्त करती है।

(D) भाषायी कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए -

|

साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है अर्थात समाज का पूर्णरूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादि काल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख-समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन-सा मार्ग उपादेय है? एक आलोचक के शब्दों में - "कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म-कर्म, रीति-नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है।” साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है, उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अत: यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रह कर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु , प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। |

- साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि यह -

(A) समाज की वास्तविकता का द्योतक है।

(B) समाज में लोक व्यवहार का समर्थक है।

(C) व्यक्ति की समस्याओं का निदान करता है।

(D) साहित्य को दिशा प्रदान करता है। - गद्यांश दर्शाता है -

(A) समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध

(B) समाज एवं साहित्य की अवहेलना

(C) साहित्यकार की सृजन शक्ति

(D) सामाजिक शिष्टाचार एवं लोक व्यवहार - साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होगा -

(A) सामाजिक अवज्ञा

(B) सामाजिक समस्या

(C) सामाजिक सद्भाव

(D) सामाजिक समरसता - वाल्मीकि, तुलसी, सूर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है -

(A) भाव साम्यता

(B) प्रत्यक्ष प्रमाण

(C) सहानुभूति

(D) शिष्टाचार - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए।

कथन (A) - कवि अपने काव्य के उपकरणों का प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है।

कारण (R) - कवि हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है एवं सदैव देशहित चाहता है।

(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत है।

(B) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(D) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

|

कृषि में हरी खाद उस सहायक फ़सल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्त्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फ़सल को हरित स्थिति में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्त्व नष्ट होते जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले-सड़े हरे पौधे (फ़सलों अथवा उनके भाग) को जब मिट्टी की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। |

- हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए?

(a) रासायनिक खाद की महँगी लागत से बचने के लिए।

(b) रासायनिक खाद के ज़हर से बचने के लिए।

(c) खेती के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए।

(d) मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। - मिट्टी का उपजाऊपन कैसे कम हो जाता है?

(a) रासायनिक खाद के उपयोग से।

(b) समय पर वर्षा न होने से।

(c) मिट्टी के निरंतर उपयोग से।

(d) तेज़ आँधी-तूफान के आने से। - 'हरी खाद देना' क्रिया कहा जाता है:

(a) खेतों में हरे रंग की खाद का प्रयोग करने को।

(b) खेतों में ताज़ी खाद का प्रयोग करने को।

(c) गलने-सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने को।

(d) गलने-सड़ने के बाद सहायक फ़सल को खेतों में दबाने को। - निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(I) हरी खाद के उपयोग से भूमि में नमी बढ़ती है।

(II) हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है।

(III) हरी खाद के उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है।

(IV) हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश बढ़ते हैं।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (II)

(b) केवल (I)

(c) (I), (II) और (IV)

(d) (II), (III) और (IV) - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है।

कारण (B) - हरी खाद से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है और लागत घटती है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले बिकल्प चुनकर लिखिए:

| अनुभवी व्यक्तियों का कहना है, लक्ष्य चुनना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे जितनी जल्दी चुना जाए, उतना ही बेहतर है। कई बड़े का बिल लोग लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि उसे हासिल करने के लिए जीवन में समय ही नहीं बचता। इसीलिए स्कूली स्तर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान समेत सभी विषयों के साथ-साथ खेल-कूद, नृत्य-संगीत जैसी विधाओं को भी पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाता है, ताकि कच्ची उम्र से ही बच्चे अपनी रुचि के अनुरूप जीवन का लक्ष्य तय कर उस दिशा में आगे बढ़ सकें। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अपने शौक को लक्ष्य और फिर पेशे के रूप में चुनने से सफ़लता सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि इन्हें हासिल करने में इंसान अपना दिल, दिमाग और ताक़त लगा देता है। लक्ष्य-निर्धारण में देरी का अर्थ ही दूसरों से पिछड़ना है। आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आई.ए.एस. बनूँगा, लेकिन इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने तो किशोरावस्था में ही गायिका बनने का प्रयास शुरू कर दिया था और इतिहास रच दिया। तय है, लक्ष्य के साथ जीना सीखने वाले मुडकर नहीं देखते। कई सारे उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि सफ़लता का बड़ा हिस्सा लक्ष्य-निर्धारण में जल्दी या देरी पर टिका है। महज़ आठ वर्ष की आयु में अमेरिकी तैराक माइकल फेलप्स ने तैराकी में ओलिम्पिक पदक जीतने का लक्ष्य साधा और आगे चलकर कुल अट्ठाईस पदक जीतकर ओलिम्पिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। शिवाजी महाराज ने कहा था 'एक छोटा कदम लक्ष्य-निर्धारण की ओर बाद में सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल करा देता है।' इसलिए सोच-विचार में समय गँंवाने के बजाए लक्ष्य चुनिए और उड़ान भरना शुरू कीजिए। |

- अनुभवी व्यक्तियों का लक्ष्य-चयन के विषय में क्या मत है?

(a) लक्ष्य सोच-विचार कर शीघ्र निर्धारित करना चाहिए।

(b) लक्ष्य-निर्धारण करने में बड़ों की सलाह लेनी चाहिए।

(c) लक्ष्य-निर्धारण करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए।

(d) लक्ष्य-निर्धारण आर्थिक लाभ को देखकर किया जाना चाहिए। - स्कूली स्तर पर विभिन्न विषयों के साथ अन्य विधाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया जाता है?

(a) बच्चों के दिमाग को कुछ समय आराम मिल सके।

(b) बच्चे रुचि के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ सकें।

(c) बच्चों को अन्य विधाओं की जानकारी मिल सके ।

(d) बच्चों का पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन भी हो सके। - गद्यांश में लेखक ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण क्यों दिए हैं?

(a) उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए।

(b) सही उम्र में लक्ष-निर्धारण की महत्ता समझाने के लिए।

(c) उनकी तरह परिश्रम कर महान बनने के लिए।

(d) उनके जीवन के इतिहास से परिचित कराने के लिए। - गद्यांश में प्रयुक्त 'उड़ान भरना' का अर्थ है:

(a) सपने देखना

(b) कल्पना करना

(c) हवाई यात्रा करना

(d) कोशिश करना - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - अपने शौक को लक्ष्य और पेशा बनाने से सफ़लता सुनिश्चित हो जाती है।

कथन (R) - एक छोटा कदम लक्ष्य-निर्धारण की ओर बाद में सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल करा देता है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) गलत है कारण (R) सही है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

| कभी-कभी सहज से तेज़ गति में परिवर्तित होते क्रोध को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो उसके परिणाम उत्यंत घातक और पश्चाताप के भाव जगाने वाले हो सकते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोविश्लेषक टॉम जी. स्टीवेन्स ने अपनी किताब 'ओवरकम एंगर ऐंड एग्रेसन' में स्पष्ट किया है कि क्रोध-नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका यह है कि स्थिति को अपने नहीं, दूसरों के नज़रिए से देखें। दूसरों को उन स्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रोत्साहित करें, क्षमा करना सीखें, बीते को बिसारने की आदत विकसित करें और किसी को चोट पहुँचाने के बजाए प्रशंसा से उसका मूल्यांकन करें। याद रखें, क्रोध-नियंत्रण से आप स्वयं शक्तिशाली बनाते हैं। इससे आपकी खुशहाली और स्मृतियों का विस्तार होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनियाटी के वैज्ञानिकों ने अपनी किताब 50 साइंस ऑफ मेंटल इलनेस में इन कमज़ोरियों पर प्रकाश डालते हुए गुस्से को काबू में रखने के कारगर सूत्र दिए हैं। क्रोध-नियंत्रण से हम अपना ही नहीं, दूसरों के उजड़ते संसार को फिर से आबाद कर सकते हैं क्योंकि शांत मन सृजन में समर्थ होता है। हमारे सृजनात्मक होने से ही मानवता का हित सध सकता है। तो जब भी क्रोध आए, तो इन उपायों को आजमाएँ। जीवन में बिखरी हुई चीजों को सँवारने की ओर कदम खुद बढ़ चलेंगे। |

- क्रोध-नियंत्रण से होने वाले लाभों के संबंध में अनुपयुक्त कथन है।

(a) इससे व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली बनाता है।

(b) इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है।

(c) इससे व्यक्ति की विस्मृतियों का विस्तार होता है।

(d) इससे व्यक्ति की रचनात्मकता में वृद्धि होती है। - किस तरह का क्रोध अंततः पश्चात्ताप का कारण बनता है?

(a) अत्यंत आवेग में किया गया क्रोध

(b) सहज भाव से किया गया क्रोध

(c) प्रायश्चित भाव से किया गया क्रोध

(d) आत्मघात भाव से किया गया क्रोध - मनोविश्लेषक स्टीवेन्स के अनुसार क्रोध पर काबू पाने पर सर्वोपयुक्त उपाय है।

(a) परिस्थितियों पर दूसरों के नियंत्रण को स्वीकार करना।

(b) परिस्थितियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना।

(c) परिस्थितियों को अपने नज़रिए से और अच्छे से समझना।

(d) परिस्थितियों को दूसरों के नज़रिए से जानने का प्रयास करना। - क्रोध आने पर क्या करना चाहिए?

(a) उसकी असहज अभिव्यक्ति

(b) उसकी सहज अभिव्यक्ति

(c) संयमित रहने का प्रयत्न

(d) घातक परिणाम का स्मरण - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - क्रोध नवसृजन का संहारक है।

कारण (R) - क्रोध अवस्था में क्षमाशीलता न्यून हो जाती है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी सही व्याख्या है।

(d) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी सही व्याख्या नहीं है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

| शोर से होने वाली बहरेपन की बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्यगत समस्या है। तेज़ आवाज़ हमारी श्रवण कोशिकाओं पर बहुत दबाव डालती है, जिससे वे स्थायी रूप से चोटिल हो सकती हैं। यदि सुनने की क्षमता एकबार चली गई तो उसे पुनः पाना नामुमकिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'वर्ल्ड हीयरिंग रिपोर्ट' के मुताबिक विश्व की 1.5 अरब आबादी बहरेपन के साथ जी रही है। ध्वनि प्रदूषण दरअसल ऐसे अवांछित विद्युत चुंबकीय संकेत हैं, जो इंसान को कई रूपों में नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए, शोर-प्रेरित बहरेपन पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि निर्माण कार्य, औद्योगिक कामकाज़, जहाज बनाने या मरम्त करने संबंधी काम, अग्निश्मन, नागरिक उड्डयन आदि सेवाओं में लगे श्रमिकों में शोर-प्रेरित बहरेपन का खतरा अधिक होता है। आकलन है कि 15 फीसदी नौजवान संगीत-कार्यक्रमों, खेल-आयोजनों और दैनिक कामकाज़ में होने वाले शोर से बहरेपन का शिकार होते हैं। शोर-प्रेरित बहरनेपन की समस्या विकासशील देशों में ज़्यादा है, जहाँ तीव्र औद्योगीकरण, अनौपचारिक क्षेत्र के विस्तार और सुरक्षात्मक व शोर-नियंत्रणरोधी उपायों की कमी से लोग चौतरफ़ा शोर-शराबे में दिन-बिताने को अभिशप्त हैं। हमें यह समझना ही होगा कि श्रवण-शक्ति का ह्रास न सिर्फ़ इंसान को प्रभावित करता है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक असर डालता है। |

- शोर-प्रेरित बहरेपन का खतरा किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कम है?

(a) जहाज-निर्माण से जुड़े लोगों को

(b) स्वास्थ्य-सेवाओं से जुड़े लोगों को

(c) खेल-आयोजनों से जुड़े लोगों को

(d) संगीत-कार्यक्रमों से जुड़े लोगों को - गद्यांश के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन है -

(a) विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार की समस्या नहीं है।

(b) विकासशील देशों में शोर-निंयत्रणरोधी उपायों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

(c) कुछ सेवाओं से जुडे लोग अन्य की तुलना में बहरेपन के अधिक शिकार हैं।

(d) कुछ खास सेवाओं से जुड़े युवा भी आज बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। - विकासशील देशों के लोगों के जीवन को अभिशप्त क्यों कहा गया है?

(a) उनका जीवन अनेक सामाजिक संकटों से घिरा है।

(b) उनका जीवन अनेक आर्थिक संकटों से घिरा है।

(c) वे खराब सेहत वाली विवश ज़िंदगी बसर करते हैं।

(d) वे शोर-शराबे से भी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। - तीव्र आवाज़ का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(a) तंत्रिका-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(b) श्रवण-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(c) रक्त-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त

(d) हृदय-कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - वर्तमान में श्रवण शक्ति का ह्रास एक सार्वजनिक समस्या बन गई है।

कारण (R) - आर्थिक विकास की अनियमित होड़ इस समस्या के मूल कारणों में से एक है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) कथन (A) की गलत व्याख्या करता है।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए:-

कारण लिखिए:

(क) विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना

(ख) लेखक ने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना

| पहली बार मैंने एम. आई. टी. में निकट से विमान देखा था, जहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न सब- सिस्टम दिखाने के लिए दो विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार-बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काे अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊँची और ऊँची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। |

‘मेरी अभिलाषा’ लगभग छह से आठ पंक्तियों में लिखिए।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक वाले विकल्प चुनकर लिखिए।

|

अठारह साल के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंदा इन दिनों छाए हुए हैं। पाँच बार विश्व चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन के साथ शतरंज वर्ल्ड कप का अंतिम मुकाबला भले ही वह नहीं जीत पाए। पर, कम उम्र में ही सफलता और उम्मीदों का भारी ताज वह पहन चुके हैं। उनकी सादगी, शालीनता पसंद की जा रही है। अच्छी बात है कि वे हार-जीत दोनों में सहज दिखते हैं। बीते साल एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञान ने कमाल बात कही। उन्होंने कहा, 'यह केवल एक जीत है, कोई अंतिम नहीं। आगे कई चुनौतियाँ हैं। बहुत कुछ करना है। यही हार के साथ होता है। किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता।' अब सवाल यह है क्या अपनी सफलता की खुशी मनाना गलत है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कहते हैं, 'सफलता की खुशी मनाने में हर्ज नहीं है। पर ज्यादा जरूरी है कि हम असफलताओं के सबक पर भी ध्यान देते रहें।' सफलता के साथ बहुत कुछ बदलता है। कभी हम बदल जाते हैं तो कभी दूसरे। कितनी ही बार तो हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है। इस कारण कभी हम अतिआत्मविश्वास के शिकार होकर जरूरी मेहनत नहीं करते, तो कभी दूसरों से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने घमंड और आक्रामक होने की इच्छा को काबू करना जरूरी हो जाता है। कितनी ही प्रतिभाएँ एक-दो बड़ी जीत की चमक-धमक में ही अटक कर रह जाती है। या समझ नहीं आता कि आगे क्या? ऐसे में सहजता ही हमारी उपलब्धियों के कद को बढ़ाती है। हम विनम्र रहें, सफलता की चाह हो और मेहनत करने में आगे रहें। ध्यान प्रक्रिया पर हो । हम नतीजा भले ही हार जाएँ, पर हमारा उत्साह हमेशा बना रहे। |

- निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्प में से कोई एक सही विकल्पों चुनकर लिखिए। [1]

कथन: सफलता के मद में हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है।

कारण: हम अति आत्मविश्वास के शिकार होकर जरूरी मेहनत नहीं करते।- कथन तथा कारण दोनों गलत हैं।

- कथन गलत हैं लेकिन कारण सही है।

- कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है।

- कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

- सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है? [1]

- दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को

- अहंकार और आक्रोश की इच्छा को

- आत्मविश्वास और जीत की खुशी को

- अपने प्रति दूसरों के व्यवहार को

- बिल गेट्स के अनुसार सफलता की खुशी मनाने से अधिक आवश्यक है: [1]

- असफलताओं की चुनौतियों को स्वीकारना

- असफलताओं के कारणों पर ध्यान देना

- नए लक्ष्य के लिए संघर्ष करना

- असफलताओं से शिक्षा ग्रहण करना

- 'किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता' - पंक्ति का आशय है: [1]

- जीत-हार जीवन के दिन और रात हैं।

- असफल होने से जीवन समाप्त नहीं होता।

- हार के बाद जीत अवश्य आती है।

- लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए।

-

प्रज्ञाननंदा की प्रसिद्धि का कारण है: [1]

- कम उम्र में शतरंज के क्षेत्र में नाम कमाना

- उनकी सादगी, सरलता और शालीनता

- हार-जीत को समान भाव से स्वीकारना

- जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकरना

Read the extract given below and answer in Hindi the questions that follow:

निम्नलिखित अकतरण को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखिए:

| “परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करती है और हम चंद पैसों के कारण विदेशों में जा कर बस जाएँ? यादि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएँगें तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी।” |

- वक्ता इस समय किस से मिलने आई है? वक्ता के यहाँ आने का कारण भी बताइए। [2]

- इस समय यहाँ किस व्यक्ति के विषय में और क्या बात की जा रही है जिसे सुनकर वक्ता ने यह सब कहा था? [2]

- प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर वक्ता के चारित्र की 'तीन' विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। [3]

- विद्यार्थियों में अपने देश के बजाय विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की बढ़ती चाह के कारण भविष्य में देश को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? समझाकर लिखिए। [3]