Advertisements

Advertisements

Question

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

| अंजुना बीच नीले पानीवाला, पथरीला बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके एक ओर लंबी-सी पहाड़ी है, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट-काटकर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशानिर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना-अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। |

(1) विशेषताएँ लिखिए: (2)

| अंजुना बीच | बेनालियम बीच |

| (i) ______ | (i) ______ |

| (ii) ______ | (ii) ______ |

(2) निम्नलिखित विधान सही अथवा गलत पहचानकर लिखिए: (2)

- पानी ने काट-काटकर इन पत्थरों में कई छेद नहीं कर दिए हैं।

- समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है।

- बेनालियम बीच नीले पानीवाला है।

- अंजुना बीच पर फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है।

(3) ‘संघर्षों में ही जीवन है’- इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। (2)

Solution

(1)

| अंजुना बीच | बेनालियम बीच |

| (i) पानीवाला | (i) रेतीला |

| (ii) पथरीला | (ii) उथला |

(2)

- गलत

- सही

- गलत

- सही

(3) जीवन संघर्ष से बना है। संघर्ष के समय ही सारी जीवनी-शक्ति प्रकट हो उठती है। मनुष्य संघर्ष के समय जितना प्रखर, तेजस्वी और कर्मठ हो उठता है, उतना और किसी अवसर पर नहीं दिखाई देता। संघर्ष का अर्थ लड़ना-भिड़ना नहीं है। इसका अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए भरपूर कर्म करना। जब मनुष्य पूरे मन से कर्म करता है तो उसे असीम आनंद मिलता है। उस क्षण उसकी सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं। वह पूरे मनोयोग से कर्म करता है। ईश्वर का विधान है कि सबको कुछ-न-कुछ करना पड़ता है। सूरज को बिना रुके अपनी धूरी पर घूमना पड़ता है। बादलों को कहीं से उठकर पूरी धरती पर बरसना पड़ता है। पशु और पक्षियों को भी भाग-दौड़कर पेट भरना पड़ता है। मनुष्य भी अपने सभी कर्म संघर्षपूर्वक करता है। वास्तव में संघर्ष में ही आनंद है। निठल्ले और बेकार आदमी को किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता।

APPEARS IN

RELATED QUESTIONS

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

| जापानी और चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव-जन्तुओंकी गतिविधियों के आधार पर चेतावनी देने का प्रयत्न किया है। वास्तव में ४ फरवरी, १९७५ को चीन के हाइचेंग क्षेत्र में आए भूकंप का पूर्वानुमान चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व से मेंढकों व साँपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आने, मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से दूर भागने तथा कुत्तों के भाैंकने और लगातार इधर-उधर भागने के आधार पर, काफी सफलतापूर्वक किया; परंतु वही वैज्ञानिक सन् १९७६ के विध्वंसक भूकंप की पूर्वसूचना नहीं दे सके। महाराष्ट्र के भूकंप के पूर्व भी वहाँ के निवासियों ने ऐसा दावा किया है कि पालतू पशु विचित्र व्यवहार कर रहे थे। जीव-जन्तुओंके विचित्र व्यवहार के अतिरिक्त, भूकंप पूर्व मिलने वाले कुछ मुख्य संकेत, जिनपर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत हैं। |

1. उत्तर लिखिए: (2)

चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार -

- ______

- ______

2. 'भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय' विषय पर २५ से ३० शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए:

| संस्कृति ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी रचना दस-बीस या सौ-पचास वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते-पीते, रहते-सहते, पढ़ते-लिखते, सोचते-समझते और राज-काज चलाते अथवा धर्म-कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, घूमने-फिरने और रोने-हँसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। हमारा कोई भी काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता।असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। |

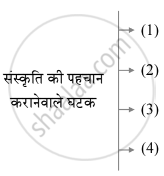

(1) घटक लिखिए: (2)

(2) विधानों को पढ़कर केवल सही अथवा गलत लिखिए: (2)

- समाज के लोगों के कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन होती है ______

- हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हमारी संस्कृति की झलक नहीं होती ______

- जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है ______

- संस्कृति जिंदगी का तरीका नहीं है ______

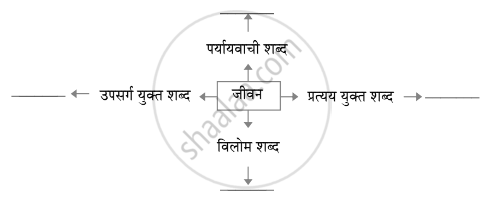

(3) दी गई सूचना के अनुसार लिखिए: (2)

(4) ‘पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव’ अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए -

| 'घर' जैसा छोटा-सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ़्लैट, कमरा, कोठी, बँगला आदि इसके समानार्थी बिलकुल भी नहीं लगते हैं क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज-सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार-भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है, जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले-खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता, जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं, तो घर महकता है, प्यार अठखेलियाँ करता है, तो घर अठखेलियाँ करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है, इसलिए रिश्ते हैं, तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मज़बूत होगी, घर उतना ही मज़बूत होगा। न जाने क्यों, आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है, उसके मन की कोमलता, कठोरता में बदल रही है; दिन-रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है, इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं; उसकी अहमियत बदल रही है, इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी (वैयक्तिकता) के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच 'मेरा कमरा, मेरी दुनिया' तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश, सब घर की अहमियत समझें और अपना अहं हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। |

(1) भावात्मक दृष्टी से घर जैसे छोटे-से शब्द की 'विशालता' में निहित हैं-

कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए -

कथन -

- प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएँ

- आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता

- सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली

- स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएँ, संपन्नता व साज-सज्जा

विकल्प -

(क) कथन i सही है।

(ख) कथन i व ii सही है।

(ग) कथन ii व iii सही हैं।

(घ) कथन iii व iv सही हैं।

(2) सामान्य रूप में मकान, भवन, फ़्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है?

(क) हृदय की भावनाओं से

(ख) वैभव और समृद्धि से

(ग) स्थानीय सुविधाओं से

(घ) बनावट व सजावट से

(3) आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है?

(क) निजी जीवन व एकांतिकता में

(खं) पारिवारिक भावात्मक संबंधों में

(ग) बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में

(घ) धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में

(4) गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है?

(क) आभूषण

(ख) आधार

(ग) भरोसा

(घ) उल्लास

(5) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए-

कथन (A) - आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है।

कारण (R) - व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है।

(क) कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

(ख) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

(ग) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

(घ) कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए।

|

उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। ‘त्यक्तेन भुंजीथा:’, जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता ज़िंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े-से-बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएँ कदम-कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएँ ऐसी गोधूलि में बसती हैं जहाँ न तो जीत हँसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूलि वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ज़िंदगी से, अंत में, हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमे पूँजी लगाते हैं। यह पूँजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकार चलता है की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। अरे! ओ जीवन के साधकों! अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक - कोष को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुँच के परे मान कर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। |

(i) ‘त्यक्तेन भुंजीथा:’ कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है? (1)

(क) परिवर्जन

(ख) परिवर्तन

(ग) परावर्तन

(घ) प्रत्यावर्तन

(ii) मंज़िल पर पहुँचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है, जिसने उसे - (1)

(क) आन की आन में प्राप्त कर लिया हो

(ख) पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो

(ग) हाथ बढ़ा कर मिट्ठी में कर लिया हो

(घ) सच्चाई से अपने सपनों में बसा लिया हो

(iii) ‘गोधूलि’ शब्द का तात्पर्य है - (1)

(क) गोधेनु

(ख) संध्यावेला

(ग) गगन धूलि

(घ) गोद ली कन्या

(iv) ‘गोधूलि’ वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है - (1)

(क) विवशता और अभाव में जीने वाले

(ख) जीवन को दाँव पर लगाने वाले

(ग) गायों के खुरों से धूलि उड़ाने वाले

(घ) क्षितिज में लालिमा फैलाने वाले

(v) जीवन में असफलताएँ मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? (1)

(क) बिना डरे आगे बढ़ता है क्योंकि डर के आगे जीत है

(ख) पराजय से निपटने के लिए फूँक-फूँककर कदम आगे रखता है

(ग) अपने मित्र बंधुओं से सलाह और मदद के विषय में विचार करता है

(घ) असफलता का कारण ढूँढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है

(vi) आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति साहस की ज़िंदगी जी रहा है? (1)

(क) जनमत की परवाह करने वाला

(ख) निडर और निशंक जीने वाला

(ग) शत्रु के छक्के छुड़ाने वाला

(घ) भागीरथी प्रयत्न करने वाला

(vii) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - (1)

(I) प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

(II) मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य व कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है।

(III) विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है, जिससे वह पार उतर सके।

उपरिलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(क) केवल I

(ख) केवल III

(ग) I और II

(घ) II और III

(viii) ‘ज़िंदगी को दाँव पर लगा देने’ में कोई आनंद नहीं है? लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि ज़िंदगी - (1)

(क) रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करनी चाहिए।

(ख) में सकारात्मक परिस्थितियाँ ही आनंद प्रदान करती हैं।

(ग) में प्रतिकूलता का अनुभव जीवनोपयोगी होता है।

(घ) केवल दुखद स्थितियों का सामना करवाती है।

(ix) किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? (1)

(क) जो अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं

(ख) जो सुख-दुख से दूर होते हैं

(ग) जो पहले दुख झेलते हैं

(घ) जो सुख को अन्य लोगों से साझा करते हैं

(x) निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। (1)

कथन (A): ‘ज़िंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है’।

कारण (R): ज़िंदगी रूपी फल का रसास्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना होगा।

(क) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(ख) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

(ग) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(घ) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

|

मधुरता सत्य का अनुपान है और मितता उसका पथ्य है। जिसे हम सम्यक वाणी कहते हैं; वह सत्य, मित और मधुर होती है और वही परिणामकारक भी होती है। समाज का हित किस बात में है, समझना कभी कठिन हो सकता है। परंतु सम्यक वाणी से ही वह सधेगा, यह किसी भी आदमी के लिए समझना कठिन नहीं होना चाहिए। परंतु यही आज भारी हो रहा है। समाजहित के नाम पर कार्यकर्ताओं की वाणी दूषित हो गई हैं, अर्थात मन ही दूषित हो गया है। फिर कृति कैसे भूषित हो सकती है? आज लेखन व भाषण के साधन सुलभतम हो गए हैं। परंतु शायद इसी कारण सभ्य वाणी दुर्लभ हो गई है। सभ्य वाणी को खोकर सुलभ साधनों की प्राप्ति करना यानी कवि की भाषा में नेत्र बेचकर चित्र खरीदने जैसा है। |

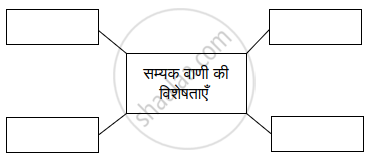

(1) संजाल पूर्ण कीजिए: (2)

(2) ‘वाणी : मनुष्य को प्राप्त वरदान’ इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। (2)

निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी/वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए।

|

हमारे देश में हिंदी फ़िल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख-दुख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फ़िल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों सी आत्मीय जगह बना ली है। जिस तरह से एक जमाने में लोकगीत जनमानस के सुख-दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फ़िल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। इतना ही नहीं देश की विविधता को एकता के सूत्र में बाँधने में हिंदी फ़िल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है वही कार्य फ़िल्मी गीत और डायलॉग लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह गाने जन-जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार-चढ़ाव की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्बायी और नए बने शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। भारत की जिस गंगा-जमुनी संस्कृति का महिमामंडन बहुधा होता है उसकी गूंज भी इन गीतों में मिलती है। आजादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीत हों या स्वाधीनता प्राप्ति साथ ही होनेवाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को भी इन गीतों में बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया गया है। हिंदी फ़िल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदीवर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों और साहिर, कैफी, मजरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बिरादरी का माना जाता रहा है। यह सिनेमा की इस दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार साहिर ने 'कहाँ हैं कहाँ हैं/मुहाफिज खुदी के/जिन्हें नाज है हिंद पर/वो कहाँ हैं' लिखा तो दूसरी तरफ उन्होंने ही 'संसार से भागे फिरते हो/भगवान को तुम क्या पाओगे !/ये भोग भी एक तपस्या है/तुम प्यार के मारे क्या जानोगे/अपमान रचयिता का होगा/रचना को अगर ठुकरा ओगे!' जैसी पंक्तियाँ भी रची हैं। परवर्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ पुरबिया बोलियों में मन को मोह लेने वाले गीतों की रचना की है। बंदिनी के 'मोरा गोरा अंग लइले, मोहे श्याम रंग दइदे', 'कजरारे-कजरारे तेरे कारे-कारे नयना!', 'यारा सिली सिली रात का ढलना' और 'चप्पा चप्पा चरखा चले' जैसे गीतों को रचकर उन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है। वस्तुतः भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व-सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। |

- हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है?

A. ये लोगों के रीति-रिवाजों, उनकी लालसाओं उनकी सोच और कल्पनाओं को स्वर देते हैं।

B. ये लोगों के जीवन के अनुभवों, आमोद प्रमोद, विचारों और दर्शन को स्वर देते हैं।

C. ये लोगों के आनंद उनके शोक, उनके हर्ष और उनकी आशाओं को स्वर देते हैं।

D. ये लोगों के जीवन के यथार्थ और कठोरताओं में ज़िंदा रहने की चाह को स्वर देते हैं। - हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया?

A. राजभाषा विभाग से प्रेरणा पाकर

B. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से

C. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करके

D. विदेशी भाषाओं की फिल्मों को हतोत्साहित करके - कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए:

कथन (A): हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं।

कारण (R): इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ, देहाती कस्बायी और नए बने शहरों का जीवन दर्शन थी आत्मसात किया जाता रहा है।

A. कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

B. कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

C. कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

D. कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। - 'हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका।' उपर्युक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए।

1. यहाँ सभी गीतकारों को एक ही बंधुत्व वर्ग का माना जाता है।

2. ये गीतकार सभी भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं।

3. इन गीतकारों में वैमनस्य व प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है।

A. 1 सही है।

B. 2 सही है।

C. 3 सही है।

D. 1 और 2 सही है। - उपर्युक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशेषता पर सर्वाधिक बल दिया गया है?

A. ये गीत कलात्मक श्रेष्ठता व सर्वधर्म समभाव को अभिव्यक्त करते हैं।

B. ये गीत सांप्रदायिक सद्धाव को अभिव्यक्त करते हैं।

C. ये गीत पारस्परिक प्रेम व सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं।

D. ये गीत हमारी तहज़ीब की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए -

|

आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे, वैसी उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है, तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीन कौशलों - बोलना, पढ़ना और लिखना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती-जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना दो ऐसे कारक हैं, जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा, भाषा नहीं है, इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती, इनके बिना भाषा युगों-युगों का लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती, इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। भाषा हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं है। भाषा में ही हमारे भाव राज्य, संस्कार, प्रांतीयता झलकती है। इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होगी, उसकी भाषा के शब्द और मुख्यार्थ भी उसी स्तर के होंगे। साहित्यकार ऐसी भाषा को आधार बनाते हैं, जो उनके पाठकों एवं श्रोताओं की संवेदना के साथ एकाकार करने में समर्थ हों। |

- आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, क्योंकि -

(A) मनुष्य की पूर्णता भाषा द्वारा ही संभव है।

(B) व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं।

(C) भाषा का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता।

(D) दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवित नहीं हो सकती। - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए।

कथन (A): जब कोई आदमी बोलता है, तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं।

कारण (R): भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है।

(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत है।

(B) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(D) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है। - गद्यांश में साहित्यकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन-से विकल्प से ज्ञात होता है -

(A) साहित्य समाज का दर्पण है।

(B) साहित्यकार साहित्य सृजन में व्यस्त रहता है।

(C) साहित्यकार सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाता है।

(D) साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचायक होता है। - 'दर्द और मुसकान के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती।' लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है -

(A) यथार्थ की समझ

(B) सामाजिक समरसता

(C) साहित्य-प्रेम

(D) भाषा कौशल - भाषा तब सही आकार पाती है, जब -

(A) मनुष्य निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है।

(B) भाषा को सरकारी समर्थन भी प्राप्त होता है।

(C) भाषा सामाजिक संस्थाओं से प्रोत्साहन प्राप्त करती है।

(D) भाषायी कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है।

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

|

कृषि में हरी खाद उस सहायक फ़सल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्त्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फ़सल को हरित स्थिति में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्त्व नष्ट होते जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले-सड़े हरे पौधे (फ़सलों अथवा उनके भाग) को जब मिट्टी की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। |

- हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए?

(a) रासायनिक खाद की महँगी लागत से बचने के लिए।

(b) रासायनिक खाद के ज़हर से बचने के लिए।

(c) खेती के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए।

(d) मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। - मिट्टी का उपजाऊपन कैसे कम हो जाता है?

(a) रासायनिक खाद के उपयोग से।

(b) समय पर वर्षा न होने से।

(c) मिट्टी के निरंतर उपयोग से।

(d) तेज़ आँधी-तूफान के आने से। - 'हरी खाद देना' क्रिया कहा जाता है:

(a) खेतों में हरे रंग की खाद का प्रयोग करने को।

(b) खेतों में ताज़ी खाद का प्रयोग करने को।

(c) गलने-सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने को।

(d) गलने-सड़ने के बाद सहायक फ़सल को खेतों में दबाने को। - निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(I) हरी खाद के उपयोग से भूमि में नमी बढ़ती है।

(II) हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है।

(III) हरी खाद के उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है।

(IV) हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश बढ़ते हैं।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (II)

(b) केवल (I)

(c) (I), (II) और (IV)

(d) (II), (III) और (IV) - निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए:

कथन (A) - मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है।

कारण (B) - हरी खाद से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है और लागत घटती है।

(a) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(b) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं।

(c) कथन (A) सही है तथा कारण (R) उसकी गलत व्याख्या करता है।

(d) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए:-

कारण लिखिए:

(क) विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना

(ख) लेखक ने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना

| पहली बार मैंने एम. आई. टी. में निकट से विमान देखा था, जहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न सब- सिस्टम दिखाने के लिए दो विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार-बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काे अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊँची और ऊँची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। |

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढक़र इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए:

|

आज के दौर में जिसे देखो, वही दुखी, परेशीन, हताश और उदास नजर आता है। तमाम तरह की चिंताओं ने लोगों को घेर रखा है। कोई अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है, तो कोई काम-धंधे की मंदी या वेतन में कटौती से दुखी है। किसी को भविष्य की चिंता सता रही है तो कोई अपने मान-सम्मान के बारे में सोच कर मायूस महसूस कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में हर कोई खुशी के पीछे भाग रहा है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर उद्योगपति या मोटा वेतन पाने वाले पेशेवर लोग खुश रहते हैं और गरीबी या आर्थिक विपनन्नता ही खुशी से वंचित रहने की एकमात्र वजह है। लेकिन अगर धन से खुशी आती तो दुनिया में कई धनी लोग कुंठा और हताशा में जीवन नहीं जीते। खुशी पैसा नहीं, संतुष्टि का भाव है। यह पैसे से नहीं, हमारे प्रयासों से आती है और सबसे बड़ी बात है कि खुशी के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती। खुशी हमारे बिल्कुल आसपास होती है, जिसे हमें पहचानना और ग्रहण करना होता है। ज्यादातर लोग खुशी हमेशा बाहर खोजते हैं, जबकि यह उसी परिवार में उपलब्ध होती है, जिसका हम अहम हिस्सा होते हैं। मुश्किल यह हैं कि आजकल परिवार की परिभाषा सिकुड़ गई है। हम सिर्फ पति-पत्नी और अपने बच्चों को ही परिवार मानने लगे हैं जबकि भाई-बहन, देवर-देवरानी, जेट-जेठानी, सास-ससुर, चाचा-मामा आदि सभी इस परिवार के सदस्य होते हैं। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की खुशी में सच्चे मन से सम्मिलित होने लगते हैं और उनकी खुशी के लिए सक्रिय रहते हैं, तो खुशी स्वयं हमारे पास आती है। जब हम इस मानसिकता से व्यवहार करते हैं, तो परिवार के दूसरे सदस्य भी हमारे लिए ऐसा ही करते हैं। फिर खुशी न मिलने का कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए हम भले ही एक चारदीवारी में न रहकर अलग रहते हों, अलग खाना बनाते हैं, लेकिन मन से हम अपने संपूर्ण परिवार से जुड़े रह सकते हैं । |

(i) निम्नलिखित में से कौन-सा/से वाक्य गद्यांश से मेल खाते हैं ? [1]

-

- संपूर्ण परिवार से जुड़कर खुशी पाई जा सकती है।

- दादा-दादी, चाचा-चाची, बुआ आदि को मिलाकर परिवार मानना चाहिए।

- दुनिया में सभी धनी कुंठाग्रस्त और हताश नहीं है।

- तथाकथित खुशी को धन से नहीं खरीदा जा सकता।

विकल्प:- केवल I

- II और III

- केवल IV

- I, II, IV

(ii) निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए: [1]

कथन: हमें अपने परिवार की खुशियों में सच्चे मन से और सक्रियता से उपस्थित रहना चाहिए।

कारण: यही प्रसन्न रहने का एकमात्र साधन है।

विकल्प:

- कथन तथा कारण दोनों ग़लत हैं।

- कथन ग़लत हैं, लेकिन कारण सही है।

- कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

- कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है।

(iii) प्रत्येक व्यक्ति खुशी के पीछे क्यों भाग रहा है? [1]

- आर्थिक विपन्नता के कारण

- विभिन्न चिंताओं से घिरे होने के कारण

- 'खुशी' से स्वस्थ रह पाएँगे, ऐसी सोच के कारण

- 'खुशी' से पैसा आएगा, ऐसी सोच के कारण

(iv) खुश रहने के लिए आवश्यक है: [1]

- आर्थिक संपन्नता

- प्रतिष्ठित होना

- उद्योगपति होना

- संतोषी होना

(v) आजकल लोगों की चिंता के कारण हैं: [1]

- अस्वस्थ होना, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी

- आर्थिक मंदी, अस्वस्थ होना, हताशा

- उदासी, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी

- निराशा, आर्थिक मंदी, अस्वस्थ होना